这篇文章回答几个问题:

可用性的理论基础是什么?

可用性有什么原则?

基于原则,有什么实现方法?

基于方法,落地量化哪些指标?

你有没有遇到过这种情况:下载一个新APP,注册流程复杂到想摔手机?

或者打开一个网站,眼睛都找酸了还没发现"立即购买"按钮?

这些让人抓狂的体验背后,往往藏着一个被忽略的关键——可用性。

简单来说,可用性研究就像给产品做"体检",专门找出让用户皱眉头的设计问题。

它不追求花里胡哨的功能,而是让产品用起来像呼吸一样自然。

可用性研究(Usability Study)是用户体验(UX)研究的分支。

前者聚焦“能否顺利使用”,专注于评估产品的易用性、效率和用户满意度。

后者涵盖更广泛的情感与价值需求(如品牌认同感)。

再学术一点的版本,根据国际标准ISO 9241-11,可用性包含三大维度:

有效性:用户能否完成任务?(如“成功提交订单”)

效率:完成任务需要多少时间或步骤?(如“3秒找到搜索框”)

满意度:用户是否感到愉悦而非挫败?(如“我愿意推荐给朋友”)

把这三个维度拓展一下,就要谈到可用性的十大原则。

雅各布·尼尔森,可以说是用户体验之父,他提出了十大黄金原则,我们把这些原则翻译成人话:

别玩猜谜游戏

系统要像贴心秘书,随时汇报进展。加载时转个圈,付款成功跳个勾,就这么简单。

记住:用户最怕空气突然安静。

说人话

别用"异步并行处理"这种黑话,直接说"后台正在处理"。

图标也要接地气,垃圾桶代表删除,放大镜就是搜索,别搞抽象艺术。

留条后悔药

微信能撤回消息,淘宝能取消订单。

给人留退路的设计,用户才敢大胆探索。

保持队形

所有页面的返回按钮都放在左上角,确认按钮都用绿色。

一致性能让用户形成肌肉记忆,就像麦当劳的薯条永远一个味。

把错误扼杀在摇篮

输入生日时自动弹出日历,比事后提示"格式错误"聪明一百倍。

好的设计应该像老司机,提前预判每一个弯道。

别考验记忆力

密码框提示"已开启大写锁定",搜索框保留历史记录,把需要记忆的内容摊开来放。

老少通吃

像Photoshop那样,给小白准备"一键修图",给大神留足自定义空间,能让新手和老鸟各得其所。

做减法艺术

看看谷歌首页,除了搜索框啥都没有。

好的设计要像整理房间,把最常用的放在手边,不用的收进抽屉。

犯错也要优雅

表单提交失败时,别光说"出错了",要圈出问题所在,就像老师批改作业那样具体。

备个随时在线的老师

鼠标悬停时弹出说明,比厚厚的说明书管用。

就像家具附带的那个小扳手,需要时就在手边。

再附上一个原版的十大可用性原则详解(表格版)

知道了原则,怎么实操?

打个比方:请5-8个真实用户来"做饭"(完成任务),你在旁边当"厨房监控"。重点看他们哪里卡壳、哪里皱眉、哪里想摔手机。

具体方法以下:

实验室测试: 在受控环境中观察用户操作(如眼动仪追踪视线路径),适合发现界面布局问题。 案例:某银行APP改版时,发现80%用户未注意到隐藏的“转账”入口,最终将其移至首页。

远程测试: 通过工具录制用户自然环境中的操作,成本低且样本多样。 指标:任务完成率、平均停留时长、关键点击热区。

尼尔森提出,5名用户测试即可发现85%的可用性问题。

这个原则后来泛化用到各种类型的定性研究当中。

打个比方:找3个资深设计师,花2小时对照十大原则逐条检查。就像中医把脉,往往能快速揪出"气血不通"的地方。

具体方法以下:

启发式评估:3-5名专家依据十大原则快速排查问题(平均2小时可发现75%的可用性缺陷)。

认知走查:专家模拟新手用户逐步完成任务,验证流程合理性。

打个比方:用热力图看看用户都在戳哪里,A/B测试比对比红按钮和蓝按钮哪个更招人点。

具体方法以下:

A/B测试:对比不同设计版本的数据表现(如按钮A“立即购买” vs 按钮B“马上抢购”)。 适用场景:优化文案、颜色、布局等细节。

眼动追踪:通过视线热力图分析用户注意力分布,优化信息层级。

这种方法会应用更为广泛,不局限于可用性研究中。

问卷调查:通过结构化问题收集用户满意度、易用性评分等量化数据。

深度访谈与焦点小组:获取用户对功能需求、使用痛点的深度反馈。

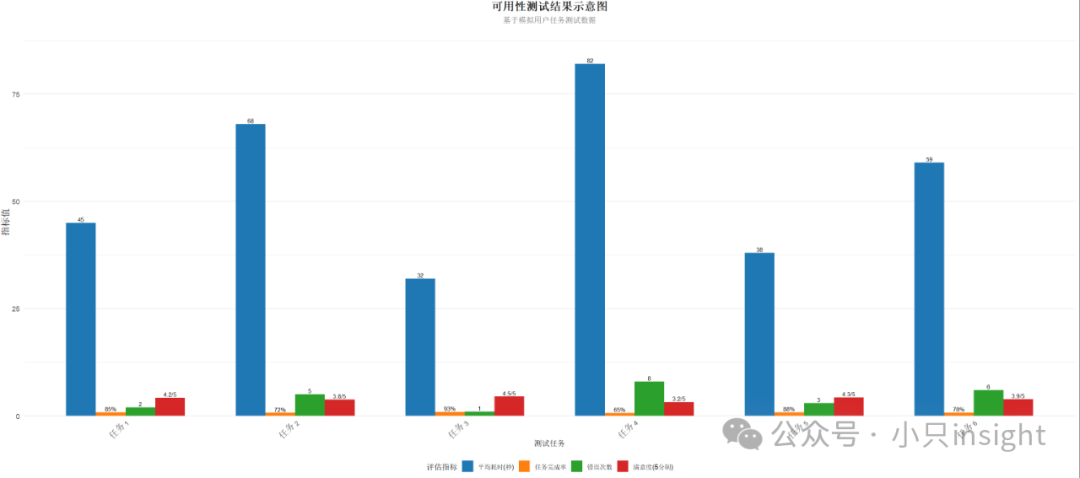

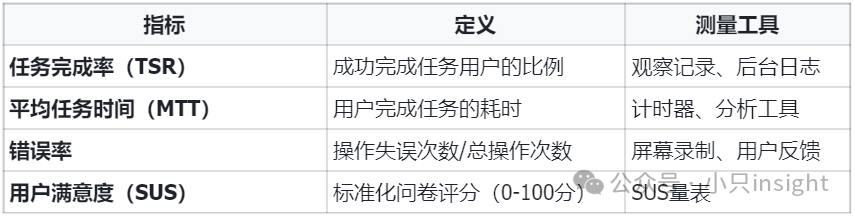

有了方法,怎么判断好还是不好,结果如何落地?

通关率:100个人里有几个能完成任务?低于某个数值要敲警钟。

平均耗时:注册超过X分钟?用户可能要流向竞品。

暴躁指数:统计用户说了多少次"怎么这样?",这个比任何数据都真实。

推荐意愿/满意指数:做完任务问一句"你愿意推荐给朋友吗?你满意吗"。

翻译回原来的话术,详见表格:

做功能设计时,可试试这三个动作:

角色扮演:把自己变成70岁老人/8岁孩子,试试只用左手操作。

五分钟测试:随便抓个同事,不给任何说明让他用用看。

留个逃生口:每个重要操作都要有"后悔药",就像电梯的紧急按钮。

好的可用性设计,就是让用户感觉不到设计的存在。

就像空气一样,平时没人注意,但一刻都不能少。