本文共 9700 字,预计阅读 25 分钟

自互联网诞生初期以来,界面设计已经经历了漫长的发展。我们始终在艺术(和现实生活)中汲取灵感,不断致力于让体验变得愉悦。从一开始的简单保持,到融合各种视觉风格和“趋势”,我们通过使元素看起来逼真(拟物化)、通过数字化将其简化(平面设计),以及拟物化和玻璃化带回现实主义元素的方式,努力使元素看起来逼真,并持续不断地尝试着令事物保持新鲜感。

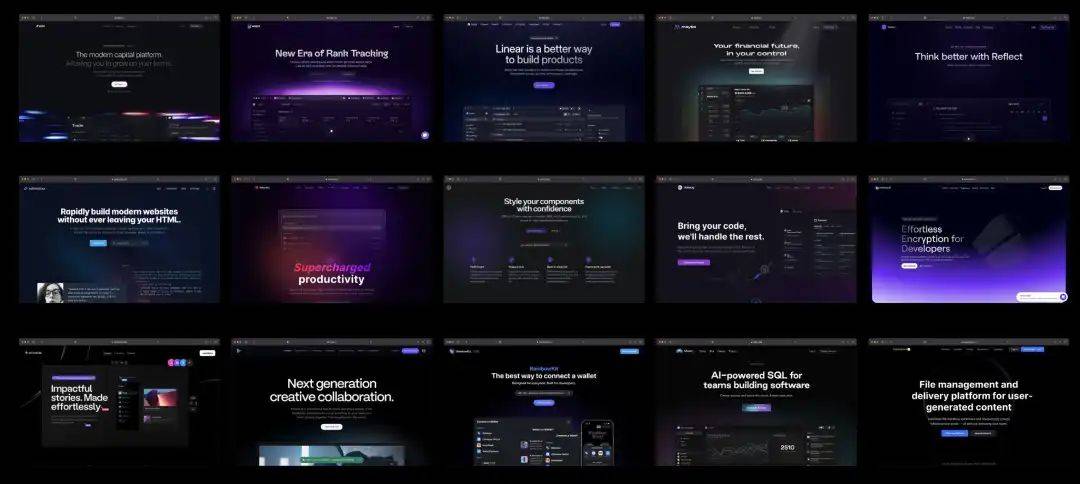

时下的潮流有时会造成所有的网站看起来非常相似(比如:线性效应),因此,如果您想让您的产品在视觉上脱颖而出,重新审视过去并重新组合它会大有裨益。

延伸阅读:《线性效应》https://rectangle.substack.com/p/the-linear-effect

如果你眯着眼睛看,它们看起来都一样。如果你不这样做,它们看起来也都一样。

不同的艺术风格宛若各式服装,它们各自能够营造出独特的情感与氛围。正如人们不会选择穿着华丽西装前往海滩,同样地,在严肃的商业应用与轻松的休闲游戏之间,也不宜采用相同的设计格调。

若期望产品呈现出高雅与奢华之感,设计师应选择与之相匹配的元素,而非旨在营造趣味性与随性氛围的元素。(注:虽然将这两种风格完美融合颇具挑战,但通过巧妙地搭配相近的风格,仍有可能实现这一目标。)

在数个世纪的历史长河中,众多艺术流派相继兴起,对这些流派的初步了解是研究的起点。研究者应当深入探究这些艺术运动之间的相互联系,因为它们之间存在着丰富的内涵与深远的意义。

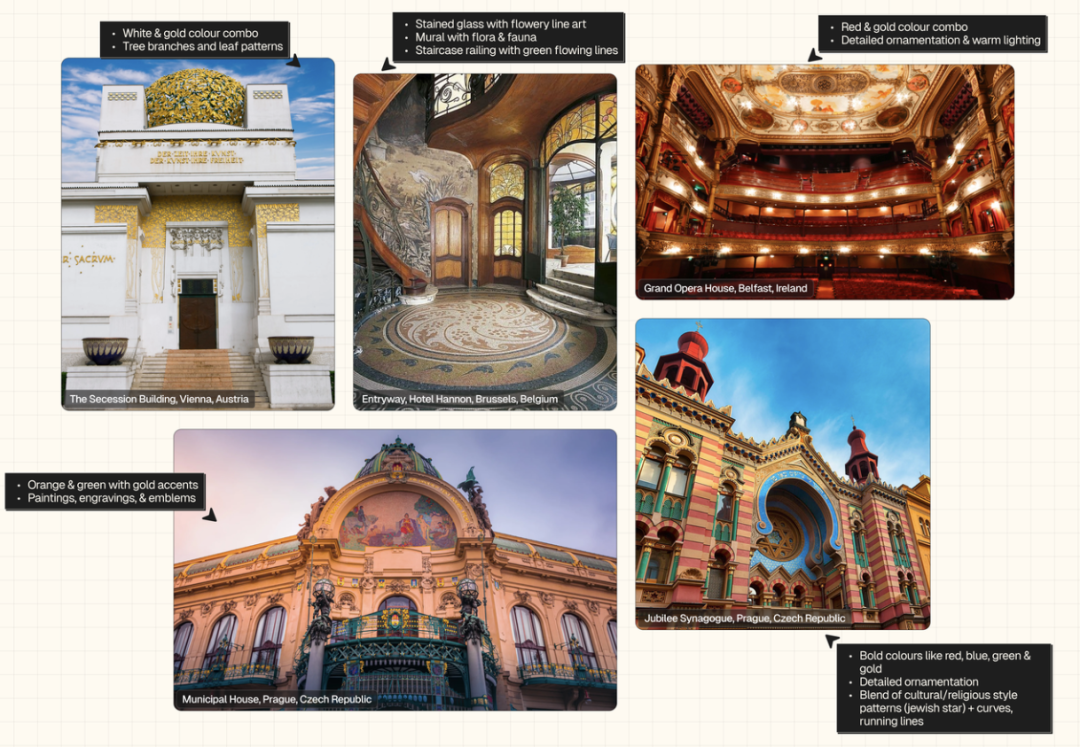

“新艺术”(Art Nouveau)一词源自法语,意指一种国际性的艺术风格,尤其体现在装饰艺术与建筑领域。

该艺术流派常以自然形态为灵感之源,如植物与花卉的曲折线条。新艺术运动的另一显著特征是其生动的活力与动感,这通常由以下元素所赋予:

非对称或流线型

现代材料的使用,特别是铁、玻璃、陶瓷以及后来的混凝土,旨在塑造非传统形态并创造出更为宽敞的开放空间。

新艺术运动在“美好时代”兴起,作为对19世纪建筑与装饰艺术中僵化、拼凑风格及对历史不断回顾的一种反拨。

该风格的首批建筑与室内装饰作品于1890年代在布鲁塞尔出现,涉及建筑与室内设计领域。随后,新艺术运动迅速传播至巴黎,布鲁塞尔的设计理念被应用于巴黎地铁的新入口设计中。1900年巴黎国际博览会标志着新艺术运动的鼎盛时期,会上展示了包括路易斯·蒂芙尼(Tiffany & Co.珠宝公司的首位设计总监)在内的艺术家们的新艺术作品。

然而,随着1914年第一次世界大战的爆发,新艺术运动基本上已告一段落。到了1920年代,新艺术运动被装饰艺术和现代主义所取代,后者成为了当时建筑与装饰艺术的主导风格。

新艺术运动的核心宗旨在于打破传统美术(尤指绘画与雕塑)与应用艺术之间的界限。该运动的影响广泛渗透至室内设计、平面设计、家具制作、玻璃工艺、纺织艺术、陶瓷制品、珠宝设计以及金属工艺等多个领域。

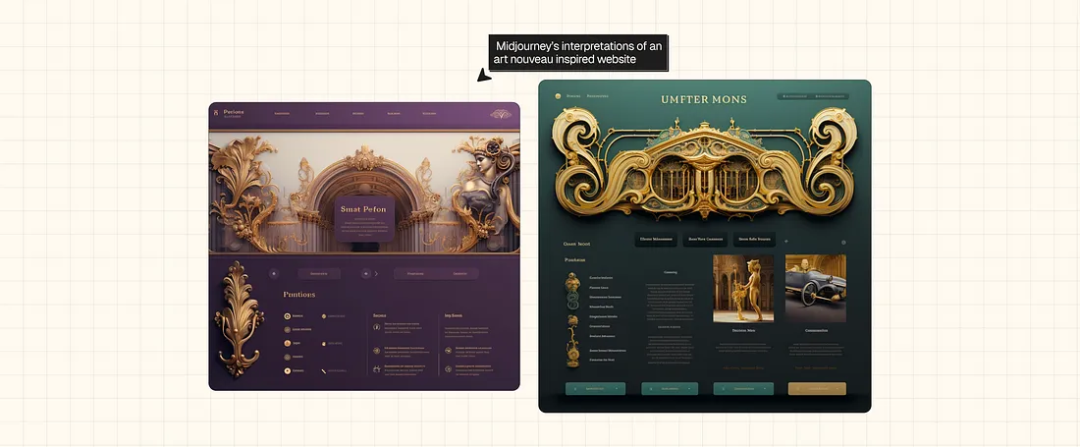

尽管新艺术运动在应用艺术领域具有深远的影响,但其在用户界面(UI)设计中的传承并不显著。新艺术运动的艺术性和装饰性特征在直接转化为界面设计时存在一定的挑战。然而,通过提炼和融合某些基本元素,设计师们仍可捕捉到新艺术风格的精髓:

在图形或插图风格的选择上,可考虑采用有机形态,例如花卉、叶片以及动物等自然元素。

流畅的线条与风格化的自然形态,如夸张的曲线,以及重复图案的使用,能够增强设计的视觉流动感。

采用金色、红色和紫色等丰富色彩,可以营造出戏剧性和活力感,从而提升整体的视觉效果。

在材料的选择上,追求优雅与精致,如使用具有细腻纹理和减少噪点的材料,以及采用复杂的工艺和精细的美学设计,以反映设计的高端品质。

在字体的选择上,推荐使用衬线字体或精心设计的标题显示字体,以赋予界面更加优雅的外观。

相关艺术家:

亨利·范·德·维尔德(Henry van de Velde),比利时画家、建筑师、室内设计师和艺术理论家。20世纪初现代设计运动的先驱之一,对现代主义艺术和设计产生了重大影响。他的作品涵盖绘画、建筑和室内设计,被视为对当代艺术和设计领域产生深远影响的重要人物。

阿方斯·穆夏(Alphonse Mucha),捷克画家、插画家和平面艺术家 (1860-1939年) 。他以制作浪漫、装饰性艺术的作品而闻名,是新艺术运动的重要人物。

雷内·拉利克(René Lalique),法国珠宝设计师、制胸章者和玻璃设计师,雷内·拉利克以其独特的玻璃艺术设计而闻名于世,被誉为20世纪最重要的艺术玻璃设计师之一。

路易斯·康福特·蒂法尼(Louis Comfort Tiffany),美国著名的艺术家和设计师,以其在玻璃工艺和装饰艺术方面的贡献而闻名。他还参与了珠宝设计和室内装饰,推动了新艺术风格的发展。

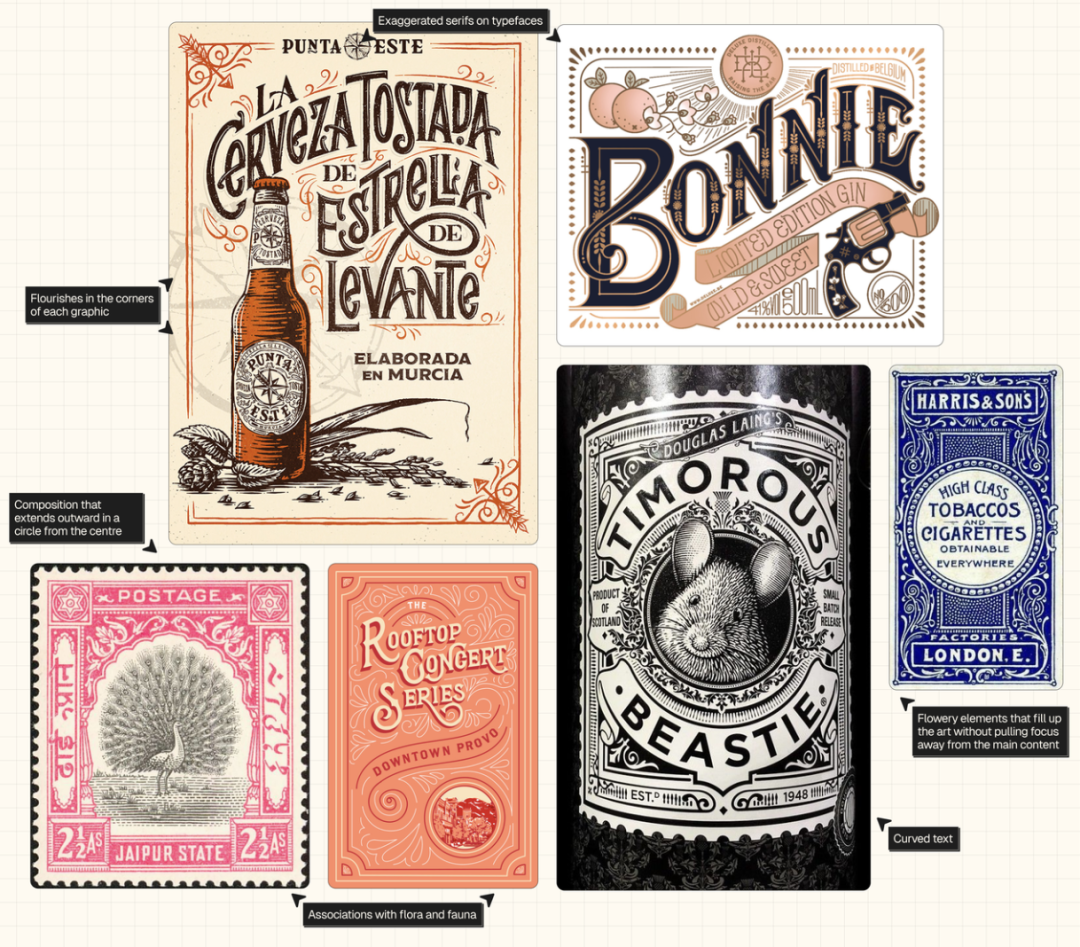

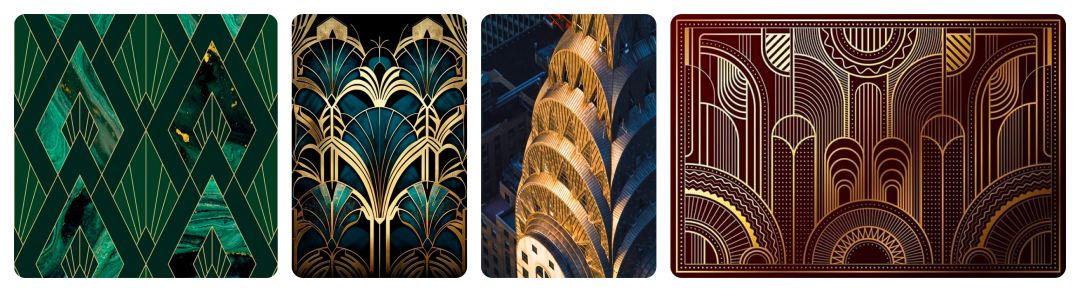

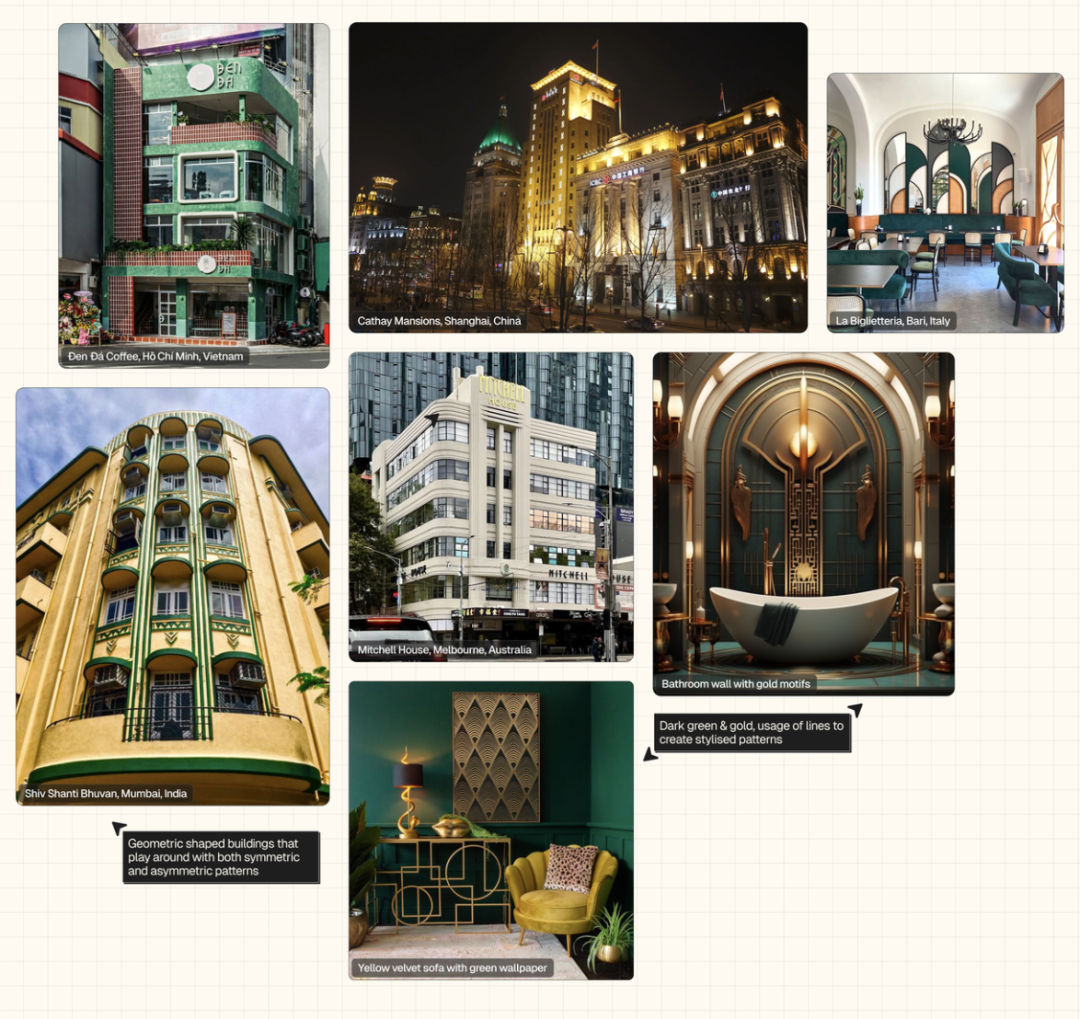

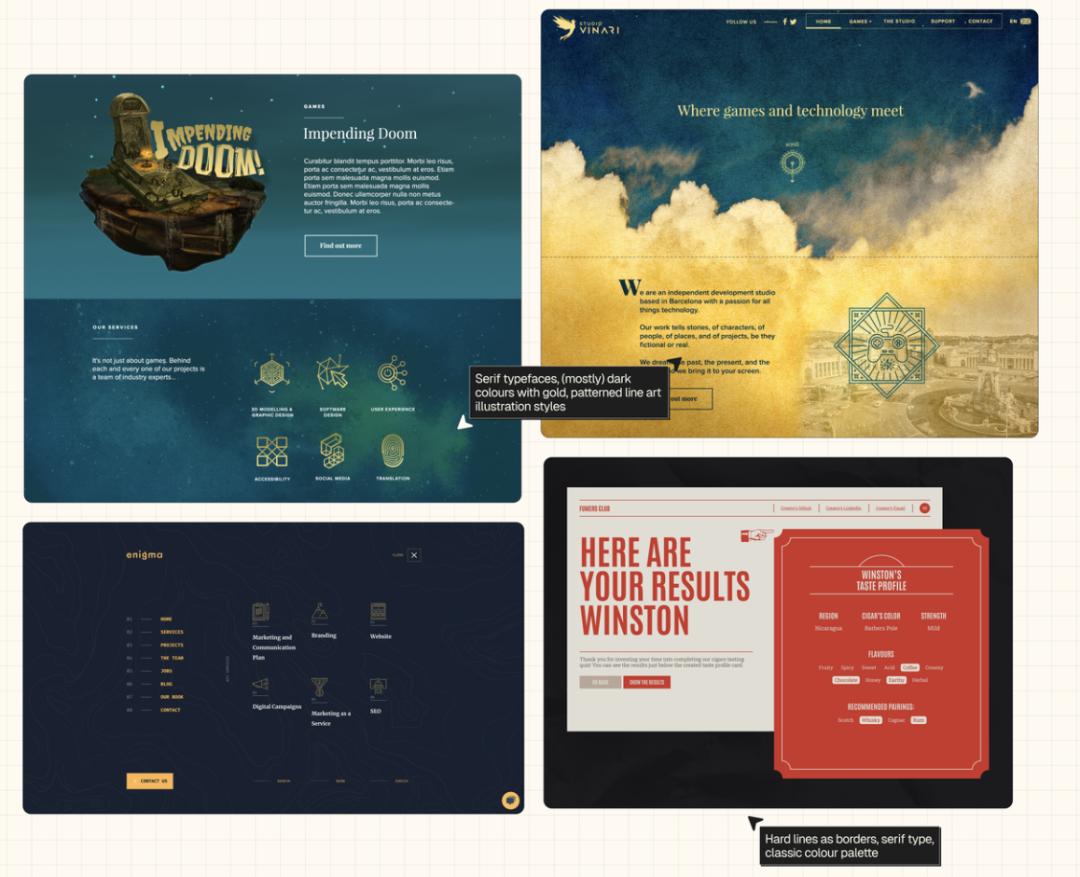

装饰艺术是一种融合了艺术与设计的风格,其显著特征在于对几何形态、鲜明色彩以及风格化表达的运用。在该风格中,三角形、圆形以及其他几何形状被频繁采用,以构建图案和纹理,从而赋予作品以独特的视觉效果和装饰性。

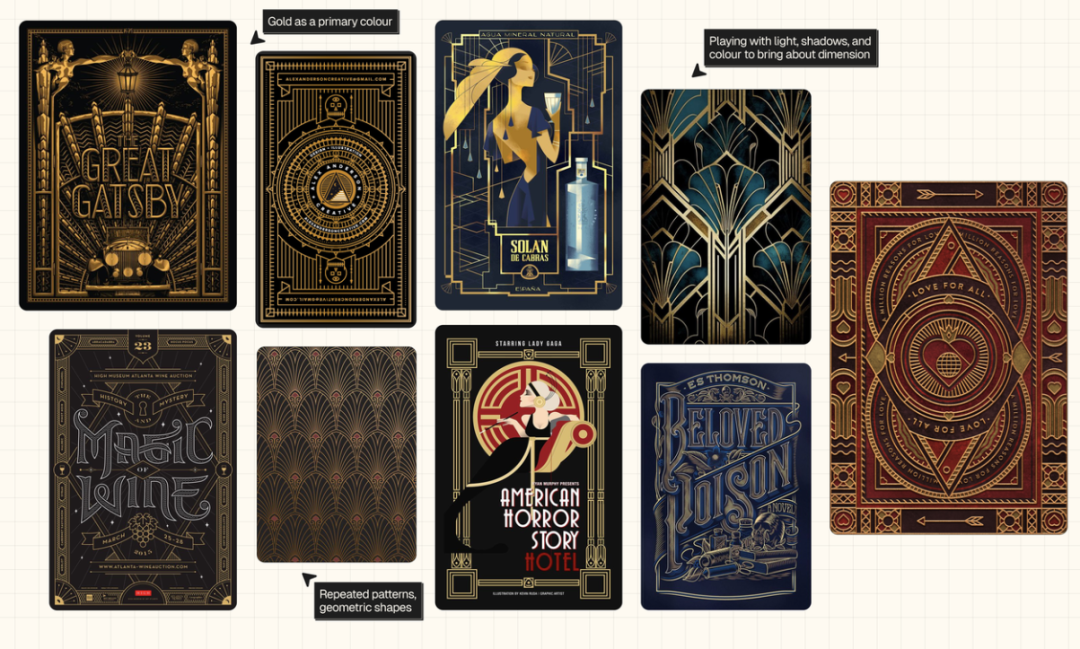

装饰艺术风格亦可通过其对华丽、富丽堂皇色彩的运用来辨识,其中包括金色、红色、黑色,以及某些绿色和紫色的色调。这些色彩的选用不仅增强了作品的视觉冲击力,也体现了装饰艺术追求奢华与精致的审美倾向。

装饰艺术风格的兴起与装饰艺术家地位的提升密切相关。直至19世纪末,装饰艺术家仍被视为仅仅是工匠。然而,在该风格的鼎盛时期,它象征着奢华、魅力、繁荣,以及对社会发展和技术进步的坚定信念。部分设计师甚至抵制产品的批量生产,坚持每件作品的独立手工制作,以确保每件作品的独特性和艺术价值。

该机芯选用了乌木、象牙等珍稀贵重的材料,并以精湛的工艺制作而成。此种风格常被应用于装饰远洋客轮、豪华列车以及摩天大楼中的头等舱沙龙,以彰显其奢华与精致。

装饰艺术对界面设计的影响主要体现在简洁线条的运用、金属装饰的融入以及复古版式的采纳。这些元素的运用旨在塑造出既优雅又精致的界面效果,同时,它们也能够唤起用户对过往时代怀旧或魅力的情感共鸣。

追求奢华、独特及永恒风格的界面设计,可以从装饰艺术中汲取灵感。

鉴于装饰艺术的极端主义特征和艺术本质,直接以该风格重新设计网站或应用程序存在一定难度。然而,设计师可以将一些装饰艺术的元素融入应用程序中,以营造所需的氛围,例如:

色彩运用:可选用金色、黑色、深绿色、蓝色、紫色等色彩,以增强界面的奢华感和视觉冲击力。

图案与风格化形式:可以采用具有V形、旭日形、锯齿形等几何线条图案,或设计具有尖边的UI元素,以体现装饰艺术的风格特征。

字体选择:通常,衬线字体在数字媒体中的使用能够唤起一种优雅、庄严的感觉,适合用于传达精致和古典的氛围。

相关艺术家:

保罗·福洛(Paul Follot),法国家具和室内装饰设计师,活跃于20世纪初。他以优雅且艺术感强的作品而闻名,是装饰艺术运动的重要人物之一。福洛设计的作品常融合了艺术和实用性,呈现出典雅的风格。他的设计影响了当时的家具和室内装饰风格,留下了深远的影响。

埃米尔-雅克·吕尔曼(Émile-Jacques Ruhlmann),法国家具设计师和室内设计师,是装饰艺术运动中最重要的人物之一。他的家具设计简洁、采用昂贵和异国材料,加上极其精湛的工艺,成为装饰艺术的奢华和现代性的象征。

路易·苏(Louis Süe),法国画家、建筑师、设计师和装饰家。他与安德烈·马雷(André Mare)共同创立了法国艺术公司(Compagnie des arts français),为富裕客户生产装饰艺术风格(Art Deco)的家具和室内装饰。

"Bauhaus"一词源于德语,意为“建造房屋”。它指的是一所德国艺术学校,该校于1919年至1933年期间运作,致力于将手工艺与美术相结合。

有时,人们错误地将包豪斯视作一种特定的风格,然而,这种观点并不准确。包豪斯并非单一的风格定义,而是一种教育哲学和设计方法。尽管如此,包豪斯学派在形式和形状上展现出一些显著的特征:它倾向于采用简洁的几何形态,如矩形和球形,并避免过度的装饰,以追求功能性与形式的和谐统一。

该学院因其独特的设计方法而声名远播,该方法致力于将个人的艺术创造力与大规模生产的效率以及对功能性的强调相结合。

包豪斯学派后来成为现代设计、现代主义建筑以及建筑教育领域内极具影响力的流派之一。包豪斯运动对后续的艺术、建筑、平面设计、室内设计、工业设计乃至版式设计的发展产生了深远的影响,其理念和实践至今仍对设计领域产生着持续的启发和指导作用。

包豪斯美学的核心特征在于对简洁几何形状的运用,如矩形、三角形和圆形,且避免繁复的装饰元素。

在建筑、家具以及字体设计中,常见的是圆角设计,某些建筑甚至采用圆形墙面。此外,某些建筑特色包括矩形元素,如突出的阳台、面向街道的平坦且粗壮的栏杆,以及狭长的窗户。

家具设计中,常采用在转角处弯曲的铬金属管。一些轮廓被视作创造理想形态的工具,这构成了建筑概念的基础。

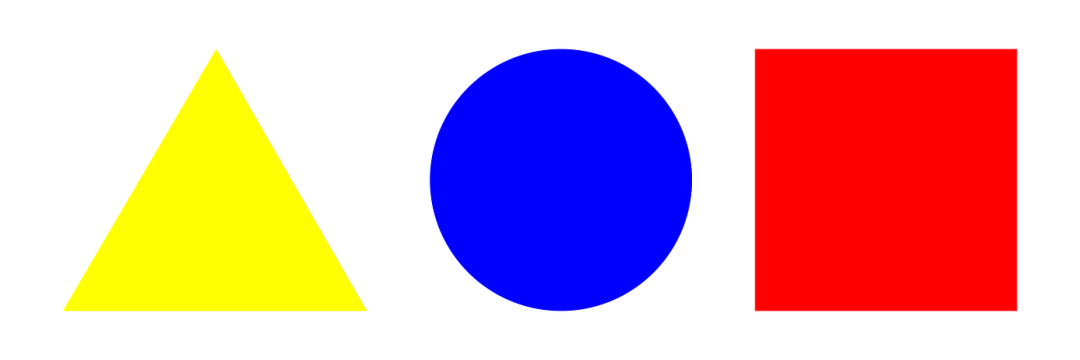

包豪斯学派的教授瓦西里·康定斯基曾开展一项研究,旨在探索颜色与形状之间的固有联系。在这项实验中,他选取了三角形、红色以及圆形等基本形状,并指定了三种原色。康定斯基要求学生们将这些形状与他们认为相匹配的颜色进行对应。

实验的结果显示,大多数参与者的回答与他的理论模型相吻合,这进一步验证了他的观点,即:

黄色在心理学上被视为一种具有“锐利”特性的色彩,它象征着向外扩张的运动感,因此与三角形的尖锐形态相呼应。

蓝色则是一种“深邃”的色彩,给人以向内收缩、远离画面的感觉,因而与圆形的“宁静”和圆润特性相一致。

红色作为色彩中极为重要的一种,其“自信”与“强烈”的属性与方形平面的“内在张力”相匹配。

尽管部分学者对于康定斯基关于形状与颜色搭配的理论及其研究结果的科学性持有质疑态度,但不可否认的是,几何形状与原色在包豪斯美学中占据着重要地位,尤其是在平面设计领域,这种联系表现得尤为显著。

在界面设计中,此类元素可以带来以下美感——

在色彩运用上,蓝色、红色、黄色、黑色及其不同深浅的色调被精心挑选和搭配。

在图形风格上,几何图案和无缝插图风格被广泛采用,尤其偏好圆形及其部分、矩形及其部分的设计元素。

在字体选择上,倾向于使用线条粗细适中的几何字体作为标题,以增强视觉冲击力和现代感。

相关艺术家:

路德维希·密斯·凡德罗(Ludwig Mies van der Rohe),德国著名的建筑师,被认为是现代建筑的先驱之一。他以简约的设计风格和对材料的独特运用而闻名,强调“少即是多”(Less is more)的设计理念。

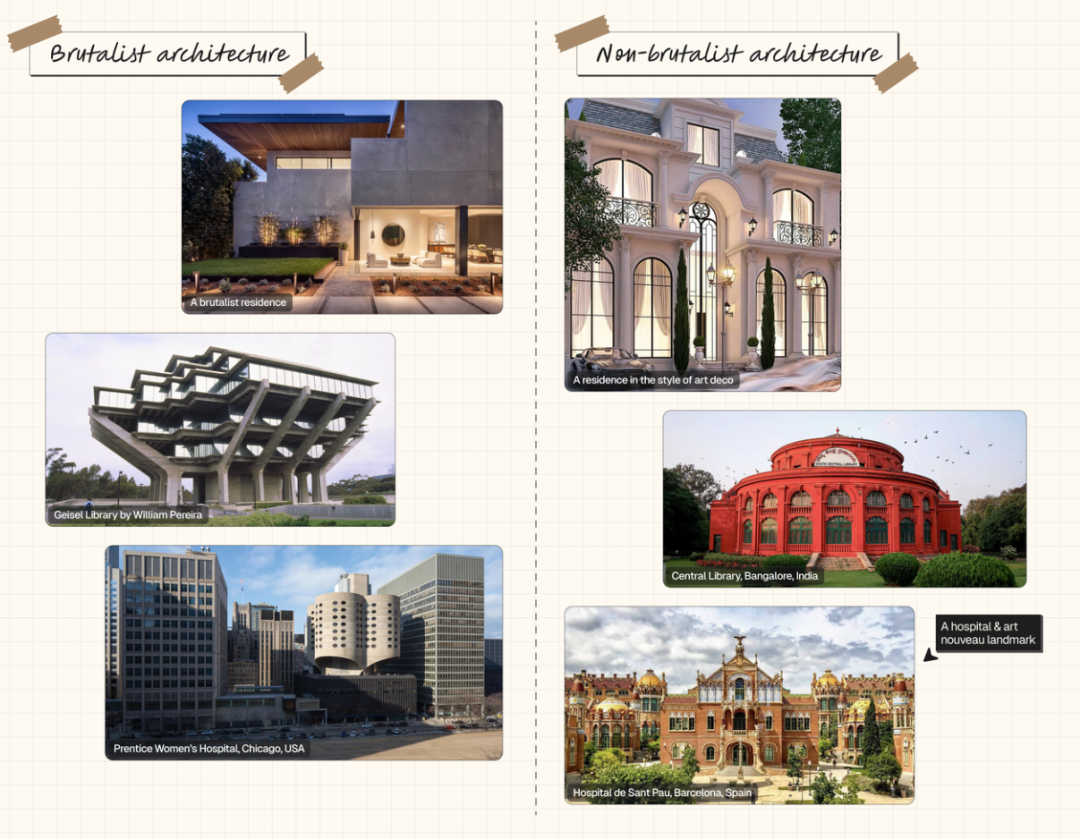

粗野主义是20世纪50年代兴起的一种艺术与建筑风格。其显著特征在于对未加工原材料的运用,以及对功能性的高度重视。

从风格角度来看,粗野主义代表了一种严谨的现代主义设计语言,它被认为是对20世纪40年代建筑趋势的一种回应,后者在很大程度上以怀旧和回顾性为特点。作为一种建筑风格,粗野主义据说起源于英国的战后重建工程,但其影响在战后的共产主义国家中尤为显著。

粗野主义在建筑领域中,强调展现材料本身及其固有特性。例如,裸露的砖石、可见的建筑构件、灰色且具有纹理的水泥、木板条、金属等材料的直接使用。粗野主义作品,无论是在艺术还是建筑领域,均以极简主义的结构为特点,倾向于展示裸露的建筑材料和结构元素,而非依赖于装饰性设计。

这与装饰艺术、新艺术、巴洛克等其他艺术风格形成了鲜明的对比。在这些风格中,建筑或艺术作品的基础结构往往被丰富的装饰所覆盖,以展现一种更为精致和抛光的视觉效果。

在界面设计中,粗野主义可以通过以下方式来表达: .

在设计中采用硬朗的线条;

大胆运用色彩;

通过剥离设计至其基础元素,以突出功能性;

利用强烈的对比和不对称的布局,进一步强化了风格的鲜明特点。

粗野主义(以及新粗野主义)作为一种视觉风格,不仅传达了功能性与直接性,同时也体现了乐趣、亲和力和多功能性。若某一品牌的核心价值与此相契合,那么采用此种视觉风格将是适宜之选。

新粗野主义,作为2010年代兴起的一种较新的风格流派,可被视为粗野主义丰富的衍生版本。它对粗野主义的原始美学进行了重新诠释,通过创新手法打造出既大胆又引人入胜的设计作品。

相关艺术家:

艾莉森和彼得·史密森(Alison and Peter Smithson), 英国著名的建筑师夫妇,被誉为英国新建筑主义运动的先驱者。 他们以简约现代主义风格建筑著称,是20世纪最具影响力的建筑师之一。 他们的作品被广泛认为是建筑设计和城市规划领域的重要贡献,深刻影响了当代建筑风格的发展。

勒·柯布西耶(Le Corbusier),出生于瑞士、后来加入法国国籍的建筑师。他以现代主义建筑理论和实践著称,并在国际建筑界产生了深远影响。勒·柯布西耶的作品代表了20世纪最具象征性的建筑之一,他的设计理念强调功能性、几何形态和现代化,为建筑领域带来了革新。

保罗·鲁道夫(Paul Rudolph),美国建筑师,毕业于奥本大学(Auburn University)和哈佛大学设计学院,曾担任耶鲁大学建筑系主任,并以使用钢筋混凝土和复杂的立体平面而闻名。他最著名的作品是耶鲁大学艺术与建筑大楼。

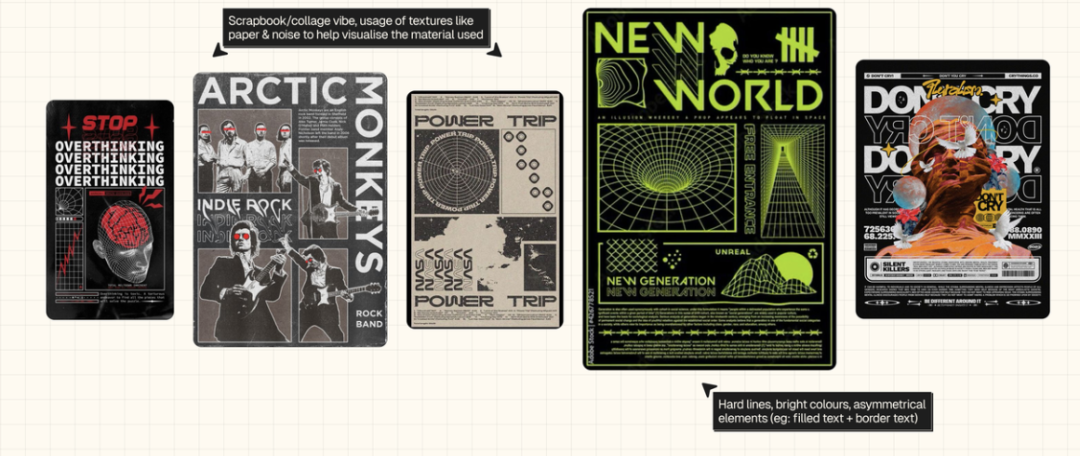

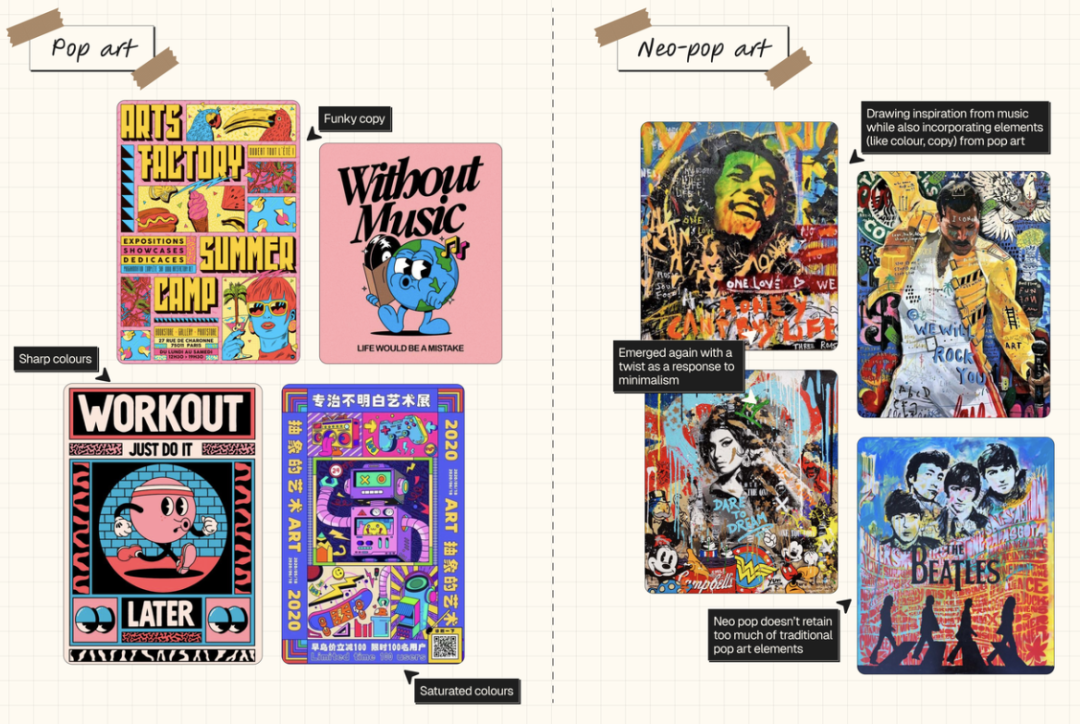

波普艺术,兴起于20世纪50年代,是一种具有鲜明特色的艺术风格。其显著特征包括对流行文化符号的运用、色彩的大胆运用,以及一种诙谐且带有挑衅性的态度。波普艺术普遍被视为对当时主流的抽象表现主义思潮的一种回应,同时也是对这些思潮的拓展。在创作手法上,波普艺术家们常常借鉴当时广告或流行文化中的图像元素。

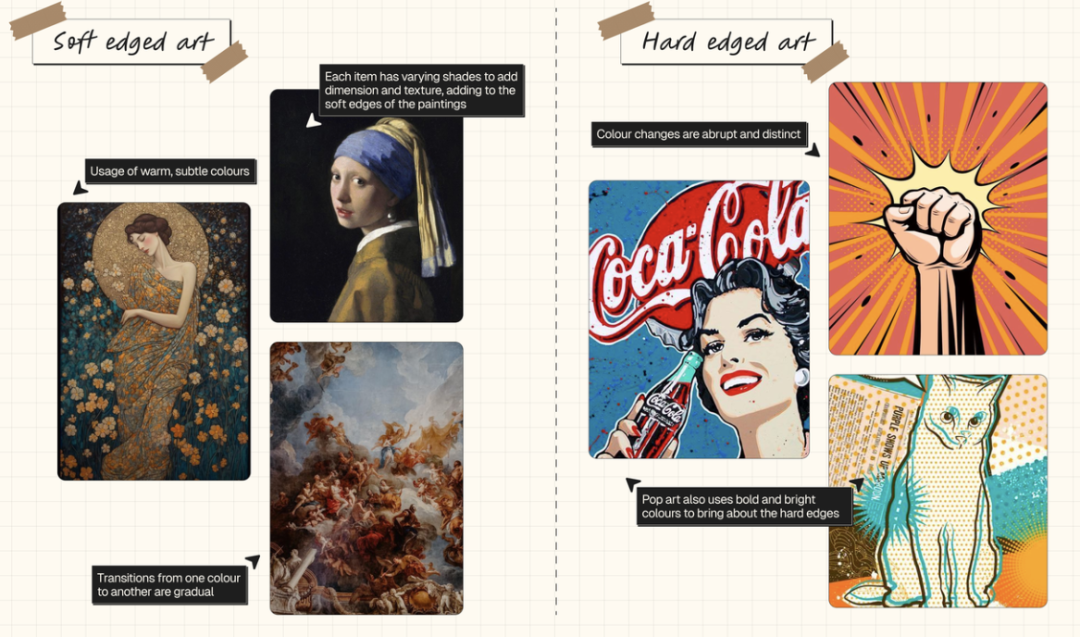

在美国,波普艺术的出现标志着对硬边构图 (亦称为对比色块,特点是色彩鲜明且无渐变,参见下图) 以及具象艺术的复兴。为抗衡抽象表现主义所倡导的个人象征主义和近乎“混沌”的艺术风格,波普艺术家们采用了平凡意象、讽刺与恶搞等手法,以期构建一种更为客观和有序的美学体系。

相较之下,战后英国的波普艺术虽然同样运用了讽刺与恶搞的手法,但其表现形式更具学术探索性。从宏观角度审视,英国早期波普艺术的兴起,实际上是由美国流行文化所引发的一系列思想性问题的反映。

波普艺术常常借鉴当时广告中广泛使用的图像。在流行艺术家选取的图像中,产品标签与徽标占据了显著的位置,这一点在安迪·沃霍尔(Andy Warhol)创作的金宝汤罐头(Campbell’s Soup Cans)标签系列作品中得到了生动的体现。甚至,零售食品运输箱外部的标签也被波普艺术家们用作创作主题。除了广告领域,波普艺术的图像同样可见于漫画书和电影海报之中。

总体而言,波普艺术将流行文化与大众文化元素与美术创作相结合,同时融入了幽默、讽刺以及易于辨识的图像或内容,从而形成了一种独特的艺术表达方式。

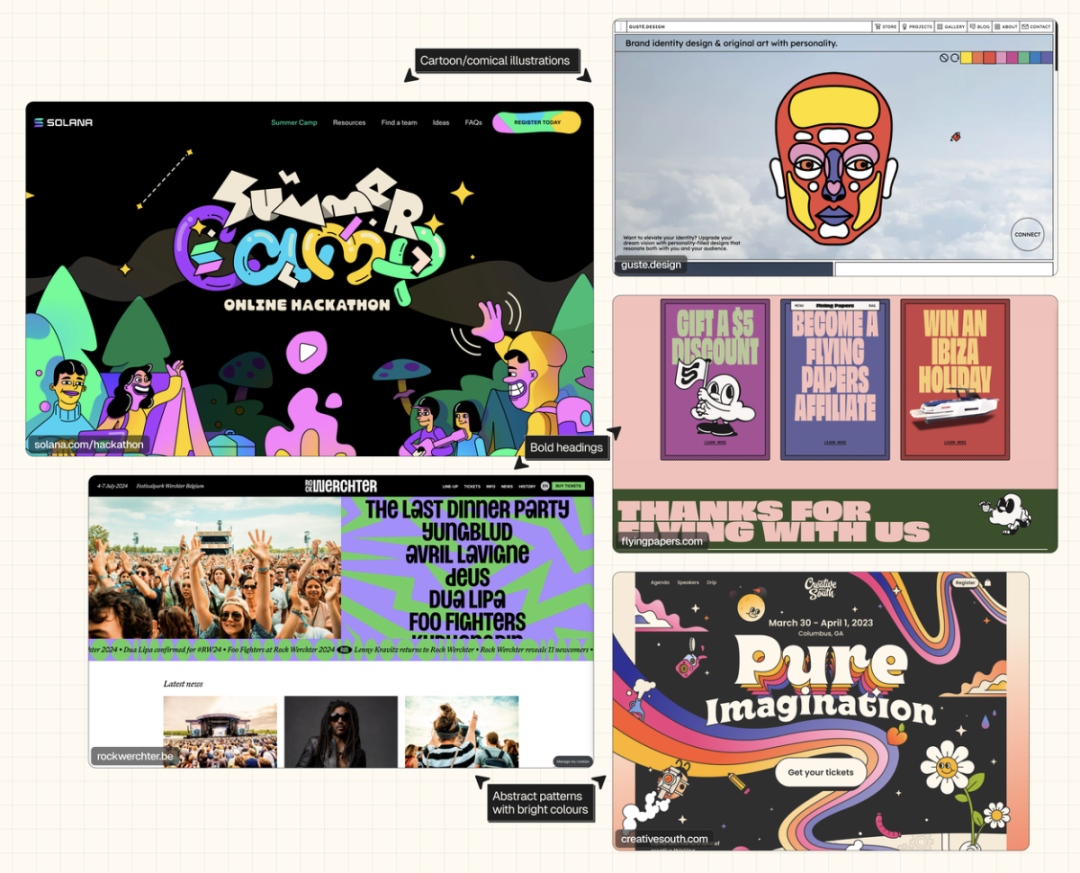

界面设计中体现的一些波普艺术特征如下:

采用鲜明多彩的图形设计,可能借鉴自漫画插图的风格。

文案表达应富有力度、幽默感和活泼性。

运用明亮且对比度高的色彩搭配,以增强视觉吸引力。

波普艺术,作为20世纪50年代艺术界的先锋派别,颠覆了艺术的传统界限。它将汤罐头、漫画人物等日常物品直接呈现于画布之上,挑战了既有的艺术规范,并对消费主义进行了嘲讽。

新流行音乐则可视为其更为成熟和复杂的衍生形式,兴起于80年代。它虽然同样借鉴流行文化元素,但更深入地探讨了政治、社会问题及技术等更为深刻的当代议题。新流行音乐从音乐、电视、电影等多个领域汲取灵感,形成了一种跨界融合的艺术形态。

新流行音乐不仅富有趣味性,更蕴含着丰富的娱乐性。它层次分明,时而带有颠覆性,反映了现代社会的焦虑感与复杂性。如果说波普艺术是叛逆少年的宣言,那么新流行艺术则像是内省的成年人以批判的眼光审视世界。

相关艺术家:

安迪·沃霍尔(Andy Warhol),美国艺术家、电影导演和制片人。他以印刷品制作、绘画、电影和摄影等方面的贡献而闻名。沃霍尔的代表作品包括1966年电影《切尔西女孩》。他在现代艺术和流行艺术领域均有重要影响,是波普艺术运动的主要人物之一。

罗伊·利克登斯坦(Roy Lichtenstein),美国流行艺术家,是20世纪著名的流行艺术大师之一,以其独特的作品风格而闻名,作品中常见的漫画风格点缀着对大众文化的讽刺和诙谐。利克登斯坦的代表作包括《Look Mickey》(1961年)、《Drowning Girl》(1963年)、《In the Car》(1963年)、《Whaam!》(1963年)等。他的作品被认为是流行艺术运动的重要代表之一,对当代艺术产生了深远影响。

克莱斯·奥尔登伯格(Claes Oldenburg),出生于瑞典,是美国雕塑家。他曾就读于芝加哥拉丁学校、芝加哥艺术学院和耶鲁大学。奥尔登伯格以其雕塑作品而闻名,主要代表流派为流行艺术,被视为前卫艺术的重要人物之一。

尼基·德·圣夫人(Niki de Saint Phalle),法国装置艺术家、画家和雕塑家。她以创作雕塑、绘画和电影而闻名,是新现实主义和女性主义艺术的代表人物。

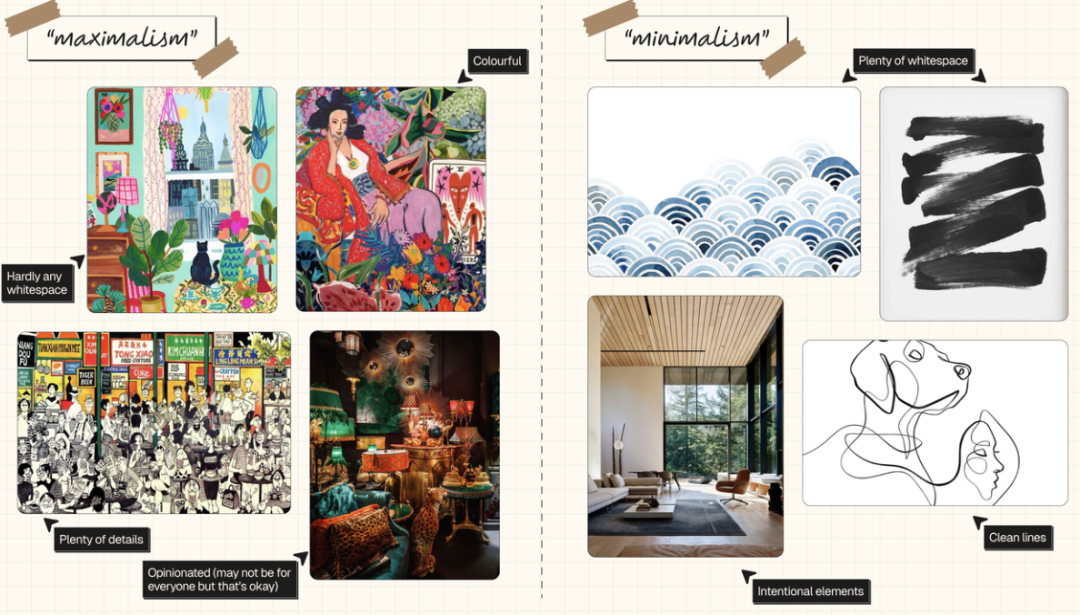

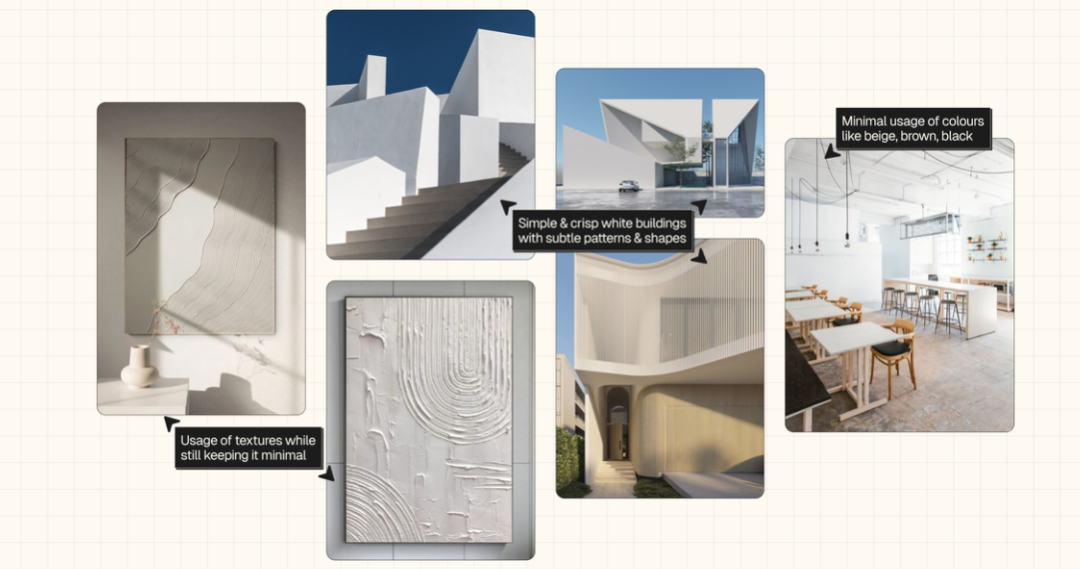

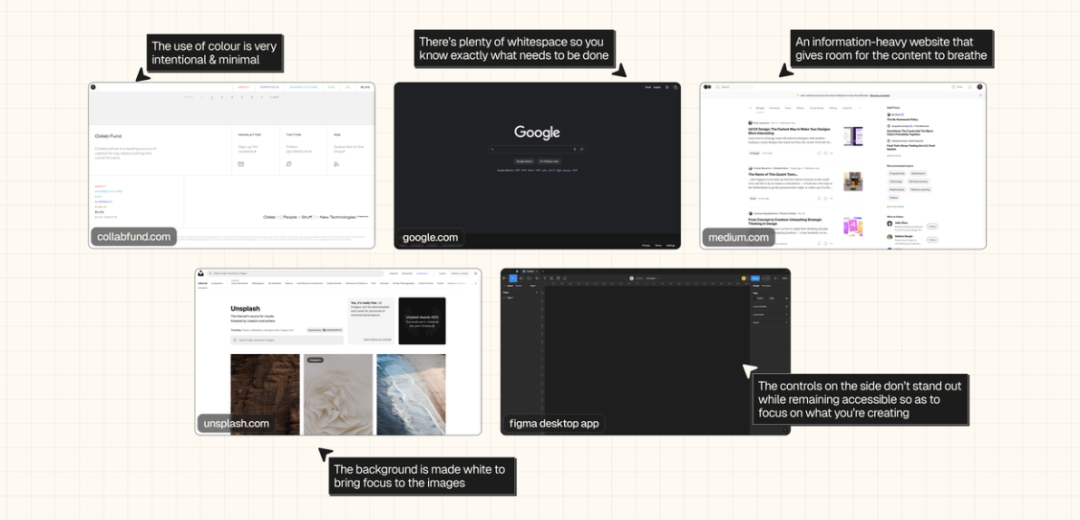

极简主义,作为一种设计哲学,其核心理念在于追求简洁、明晰,并仅保留那些绝对必要的元素。该风格的显著特征包括运用简练的线条、大量的留白空间以及有限的色彩选择。

该运动及其艺术风格之兴起,是对装饰艺术、表现主义、野兽派等过度装饰化的艺术流派的一种反拨。它受到了那些追求更纯粹、更实用风格的艺术家们的推崇。作为一种独特的艺术运动,它与第二次世界大战后西方艺术的演进紧密相连,特别是在20世纪60年代及70年代初的美国视觉艺术领域中占据了重要地位。

该设计理念对网络与移动设计领域产生了深远的影响,这得益于其全面的多功能性和适应性,这种适应性体现在从室内设计到艺术创作,再到界面设计等多个领域。在界面设计中,该理念展现出尤为显著的效用,其倡导的简洁性、清晰性和专注性原则与数字媒体的特性高度契合。

极简主义在界面设计中尤为适宜,特别是在那些需要将信息呈现得最为突出的场合。例如,以图像展示为主的网站如Unsplash,或者以内容/文本为核心的平台如Medium,便是极简主义设计理念的典型应用。虽然可以采用其他设计风格,但设计者必须审慎行事,避免不必要的元素干扰到核心内容的呈现。归根结底,极简主义的精髓在于剔除非必要的元素,而非一味地添加。

相关艺术家:

托尼·史密斯(1912-1980),美国著名的雕塑家和建筑师,以其大型几何形状的钢铁雕塑而闻名。他的作品展示了简洁的线条和抽象美感,常常在公共空间中展出,对现代艺术产生了深远的影响。

唐纳德·贾德(Donald Judd),美国著名的现代艺术家和雕塑家。在艺术领域,贾德以他的极简主义风格和对空间的独特理解而闻名。他的作品常常强调几何形状、简洁的线条和工业材料的运用。贾德是20世纪后半叶美国当代雕塑的主要代表之一,对当代雕塑产生了深远的影响。

艾格尼丝·马丁(Agnes Martin),美国女艺术家,以抽象表现主义绘画闻名。她的作品常以细腻的线条和淡雅的色彩著称,作品受到广泛赞扬和关注。

安妮·特鲁伊特(Anne Truitt),美国著名的抽象表现主义雕塑家和绘画家。她的作品以简洁的几何形状、柔和的色彩和抽象的风格著称。安妮·特鲁伊特的作品体现了她对形式、结构和色彩的独特理解,表达了她对自然、情感和生活的深刻思考。她是20世纪艺术界的重要人物之一,对后来的抽象艺术发展产生了深远影响。

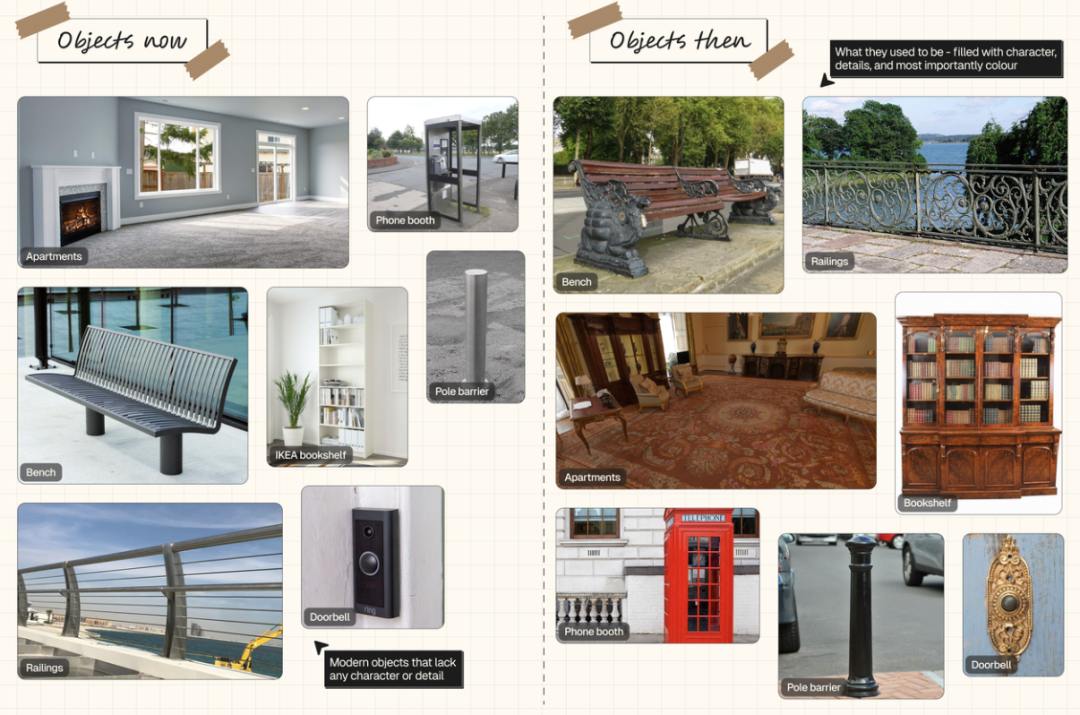

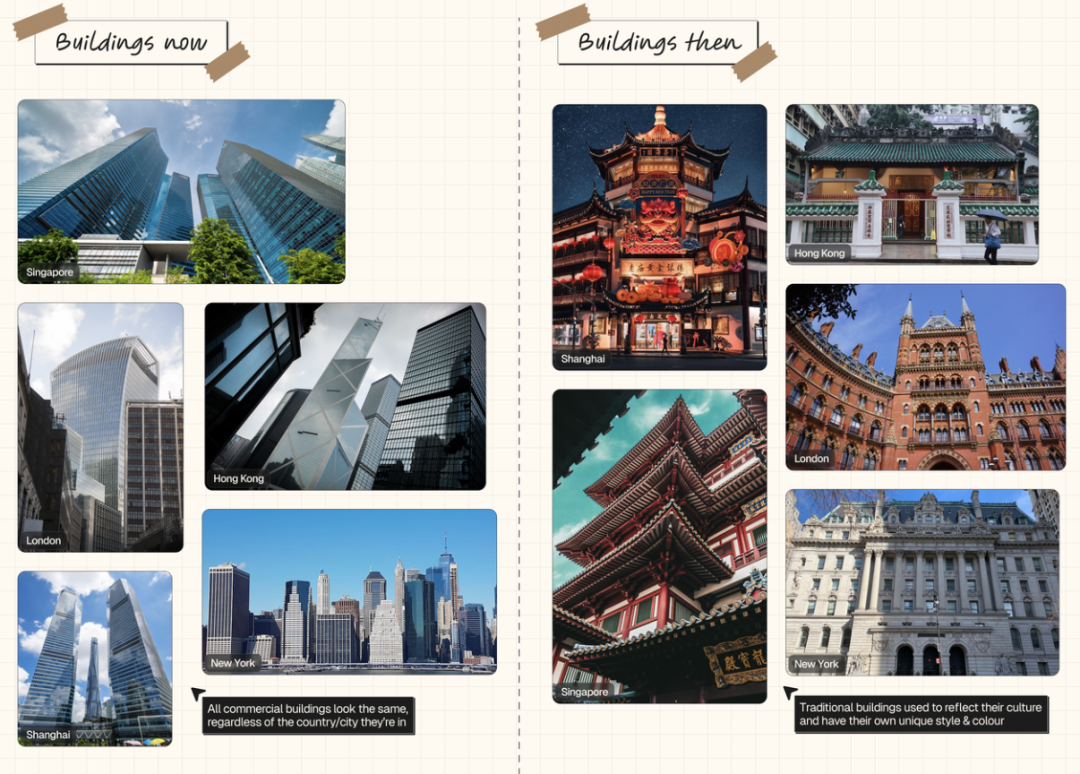

尽管极简主义设计以其简洁性而备受推崇,但当前出现了一种被称为“超极简主义”的趋势,它似乎走向了极端。在这种趋势下,无论是建筑、标识,还是公共座椅,其外观都趋于同质化,缺乏能够彰显其独特性的特质或细节。

这种趋势所引发的问题在于,它导致了环境的单调乏味,使得一切都易于被忽视和遗忘。设想一下,如果每一座建筑都如同宜家的书柜一般缺乏特色,那么这样的景象无疑是乏味的。此外,这种趋势还削弱了文化认同感,使得一切都显得通用且无意义。

以电话亭为例,其标志性并不仅仅源于其形状,更在于其独特的颜色、造型以及装饰细节。正是这些细节赋予了它个性,并使其在众多建筑中脱颖而出。然而,“超极简主义”却剥夺了这些个性特征,留给我们的只是一系列乏味的空白盒子。

在某些现代建筑作品中,我们似乎难以寻觅到设计者的努力与创意意图,这可能是因为创作者感到缺乏值得表达的有趣主题或观点。

与此形成鲜明对比的是,诸如哥特式大教堂等历史建筑,它们不仅在形式上宏伟壮观,更蕴含着丰富的意义和象征性。然而,许多现代建筑作品仅仅停留在物理存在层面,它们缺乏能够引发观者情感共鸣或思考的元素,无法激发人们的任何情感或思考,仅仅是作为一种空间的存在。

“小m极简主义”所引发的核心问题在于:它塑造了一个缺乏个性、表达和身份认同的世界。在这样一个环境中,一切都显得平淡无奇、单调乏味,缺乏差异性和多样性,给人以千篇一律的视觉和感官体验。

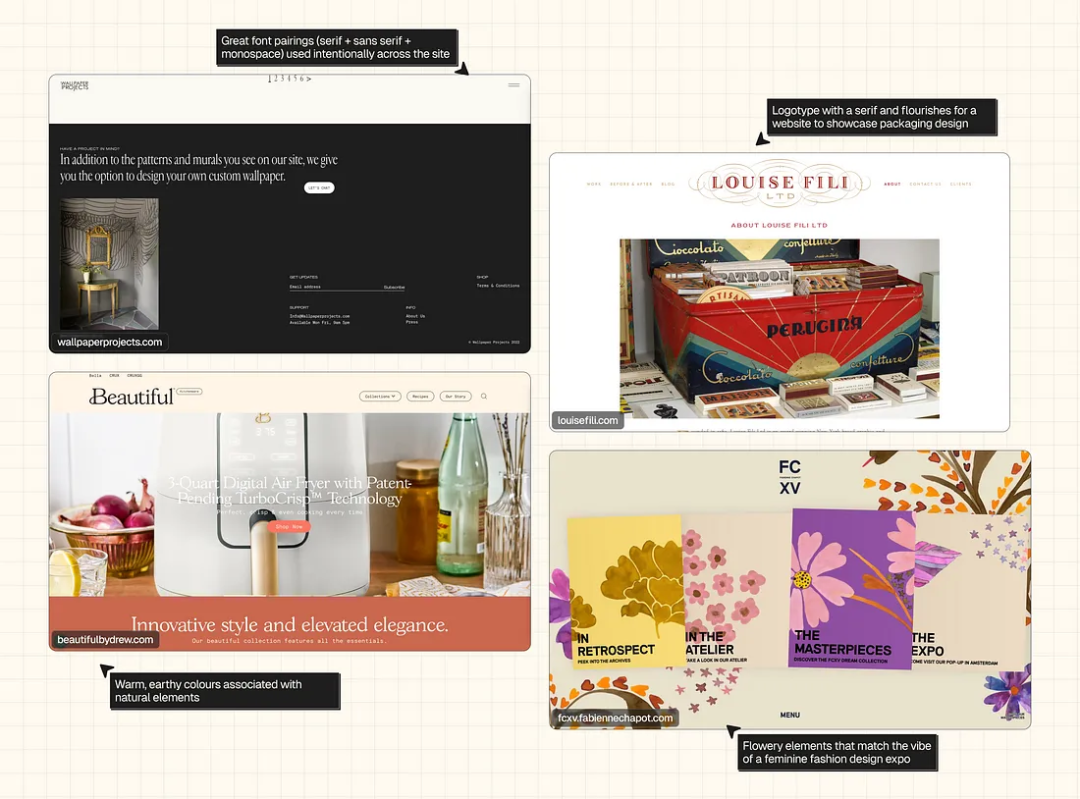

对于如何将艺术风格融入用户界面(UI)设计,我虽难以提供详尽的建议,但Bard拥有一些有益的指导原则。

(我个人认为第1节与第4节的内容尤为实用)

切勿自我设限:勇于探索多样化的风格,往往能在不经意间激发出卓越的创意。

深入理解各风格背后的“理念”:掌握其核心原则,将有助于您更加高效地运用这些风格。

穿梭艺术的历史长河:研究视觉语言的演变历程,并探索如何将这些历史知识应用于现代设计之中。

识别并运用反复出现的图案:这些图案能够激发与您的设计项目相一致的主题和样式,增强作品的整体和谐性。

探究文化对艺术的影响:深入理解不同文化背景如何塑造艺术作品,将有助于您创作出内涵更为丰富的设计。

向历史上的艺术大师学习:研究他们如何运用视觉语言来吸引和影响观众,从而提升您自身的艺术表达能力。

“少即是多”:在艺术表现上,精妙而含蓄的风格往往比繁复堆砌的风格更具深远的影响力。

艺术应服务于增强而非削弱:在设计过程中,应确保作品的可用性,并始终以用户的需求为中心。

抽象与具象之间的探索:通过实验,寻找能够完美契合您特定设计目标的艺术表现形式。

用户体验至上:艺术性的表现不应导致界面混乱或操作困难。

一致性至关重要:在维持统一的视觉形象的同时,也应允许艺术表现的多样性。

视设计为旅程而非终点:持续优化您的设计,以寻求艺术性与功能性之间的最佳平衡。

积极征求用户反馈:通过收集用户意见,了解他们对您的艺术元素的感知与解读。

希望你学到新东西,平安!✌🏼

作者:Priya

译者:李泽慧

编辑:林庭婷

本文翻译已获得作者的正式授权