从手游浪潮开始的近10年间,移植一直是手游探索的主旋律之一。无论是如今依旧跻身于顶部的“MOBA”、“吃鸡”等品类,还是“MMORPG”等生命力持久的老品类,都纷纷在手游化的探索上展示出了傲人的成绩。

在红白机时期便已经存在,有着《火焰纹章系列》、《梦幻模拟战》等长盛不衰IP,在SRPG上发扬光大的战棋品类自然不例外。

但与“MOBA”、“吃鸡”乃至“MMORPG”不同的是,在玩法上讲究本格策略的战棋,自然是有着较高的游玩门槛,哪怕是移植到移动端,这些痛点也多多少少存在。

尽管条件苛刻,但依旧能够跑出几款爆款产品。我们通过战棋玩法的本身出发,来探索战棋品类特征,并通过这些特征来分析目前国内战棋市场主流的打法,以及运营上存在的痛点。当然,由于国内战棋手游更偏向日式战棋的方向,因此内容侧重点也会以日式战棋为主。

“战棋”与“中国象棋”等传统棋类游戏在对战规则有着一定的相似性,但绝大部分战棋游戏在博弈策略体验上却与传统棋类游戏有着明显的差异,前者更偏向单位与单位的克制策略,后者则更偏向宏观的调度策略。

至于为何战棋玩法在策略上更聚焦于角色单位,这便需要提到战棋的另一面——RPG元素,来补充解释了。

其实日式战棋几乎所有产品都归属于SRPG品类,很多的早期战棋产品,例如Intelligent Systems的“火焰纹章系列”系列、NCS的“梦幻模拟战系列”等知名战棋IP,都脱胎于RPG游戏。

本身有着RPG的基因,日式战棋的棋子自然也会多多少少带有角色的特征,在玩法表达上聚焦于角色单位,也并不奇怪了。

而且为了能够更好聚焦于角色,日式战棋在棋子数量上也会有所限制。具体来讲,绝大部分日式战棋对存在冒险小队的设定,哪怕是少数围绕军团题材的战棋,也会将一支部队简化为一个棋子。

对此,为了能够提升战斗的策略性,日式战棋游戏加入了除兵种克制“策略目标”外,还有围绕角色技能特性,场景地图元素(距离、地形)形成的多维“策略实现”方式。

玩家既可以利用角色职能差异间既定的克制关系(例如:高攻长位移的刺客克制低血远程等),也可以利用战斗设定或地图元素所创造出暂时性优势(例如:后背攻击、高低差设计等)。

这也是与传统棋类游戏的区别所在,日式战棋在战斗的呈现模式上虽然贴近“兵棋推演”,但本质上依旧隶属于RPG游戏。

如果进一步讲述两者的差异性,可以回到一开始说到的策略体验差异角度。

传统棋类游戏中,单个棋子本身并没有什么特殊性,正是因为在棋盘中处于关键的战略点位,才有了特殊性,并且关键点位的也正是通过其他棋子的布局而形成,所以在棋类游戏中,每个棋子不一定有意义,但有意义的战略点位一定是由多个棋子创造的。

可以说是玩家对于棋子并不存在感情,棋子也只是玩家实现策略手段的工具与途径。

而有着角色特征的日式战棋中,每个棋子在入场前便已经有了很强的特殊性,棋子规则的复杂度远超传统棋类游戏,且不同棋子间规则且各不相同,需要玩家将策略聚焦的角色之上。这也让玩家的对局变为了“了解角色→成为角色→如何化解角色当前困局”的过程,进一步强化了游戏的RPG属性。

这也引出了日式战棋对比传统棋类另一个区别点,“行动规则”上的差异——前者每个单位为一个个独立的个体,在一整个回合中,玩家需要操作我方每一个角色行动;后者(中国象棋等)将所有棋子视为一个整体,回合中只能挑选一个棋子行动。

当然,RPG元素固然可以提升玩家的代入感,但一定程度也无法避免影响了战棋玩法的策略性。例如,在培养角色的常态过程中,玩家大部分情况下不可避免会根据角色的形象、战斗风格、强度等自身偏好选择重点培养一个角色。一旦重点培养的角色在战斗中表现亮眼时,其战斗策略也自然而然的倾向于围绕单一角色的“主角”策略。

虽然不能直接定义这种策略模式的好坏,但也进一步放大了“聚焦于角色”日式战棋与“宏观调度,兵棋推演”传统棋类的差异。

总而言之,战棋虽然带有“棋”字,但核心体验上与却更倾向角色策略与地图策略,自然不能单纯的以“棋”类作为衡量与评判的尺度。同样的,“易学难精”、“老少皆宜”等传统棋类的特点并也很难可以成为战棋品类的特点。

至于为何国内大部分战棋手游都采用日式战棋的模式,那是因为对比美式战棋,日式战棋会更加侧重棋子的角色感表达,以增加游戏内容与玩家的羁绊,以强化RPG的体验。

举个简单的例子,在《火焰纹章系列》中,除了每个棋子角色有大量的相关剧情外,还会引入“死亡”的概念,当我方棋子被击败后,棋子将“死亡”,不仅无法参与后续的战斗,同时相关的剧情内容也一并消失。这也让《火焰纹章系列》中棋子并不是只遵从命令的冷冰冰的棋子,而是有着生命,有着自我表达的角色,是与玩家一起冒险的伙伴。

同时,RPG完全可以与成熟的卡牌养成框架结合,卡牌角色的搭配与组合特征也可以进一步丰富游戏的策略体验,并且角色卡牌的商业化内容也相对更容易实现;此外RPG的带入体验、情感体验、成长体验也有利于提升用户粘性。

这也是目前国内战棋会选择注重RPG日式战棋+卡牌养成的方向的原因。

那么我们换一种视角,弱化RPG元素,转向美式战棋或更为纯粹的PVP桌面战棋(如 Unknown Worlds的新作《破月勇者》)让战棋回归传统棋类属性,或许也是一个机会点。而在玩法上如何实现“易学难精”且提升“可重玩价值”?采用何种商业化模式?都是要面临的挑战。

如果抛去“传统棋类”的影响,单纯从RPG的角度来看,笔者的观点更倾向于“日式战棋是回合制RPG在空间维度上的延展”。

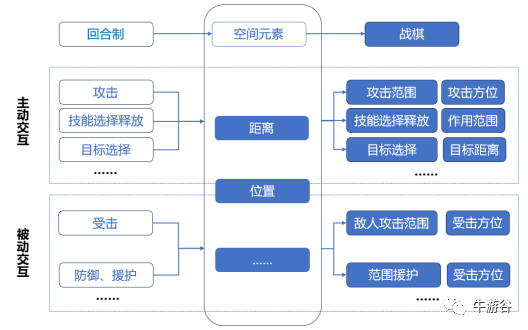

从玩法规则来看,两者都存在回合制的基础设定——敌我各个单位逐个行动,当所有角色行动结束后完成一回合。战棋玩法则是在此基础上,融入地图等空间要素,增加了玩家的行动空间。

而增加地图空间的目的是什么呢?——也正是为了实现更拟真的RPG体验以及更强的策略体验。

从拟真的角度来看,空间概念的引入的确为更多游戏元素的加入搭建了舞台,像是围绕地图的场景空间、地形差异、环境特征等对战斗背景更详细的描写,配合场景叙事元素,强化了游戏的“拟真感”,进而提升玩家的“代入感”。

------素材取自互联网,如侵权联系删除

从策略的角度来看,空间的加入更是为游戏增设了围绕“距离”、“位置”等空间因素的玩点(策略)技巧,进而丰富了战斗的策略维度;同时新增的空间策略维度与部分回合制策略相结合(例如:技能释放范围),让那些本在回合制中很简单的决策变得不再简单,策略深度自然有了很大的变化。

这也是日式战棋玩法对比回合制玩法的优势所在。毫无疑问,战棋玩法能够进一步满足那些追求重度的策略RPG玩家。

但与之对应的是,在RPG品类的大赛道下,更为重度、复杂的战棋玩法,不利于品类的纳新;决策复杂度也让对战的节奏变得更慢,对局的耗时更长,是品类不利于手游化的重要原因之一。

虽然从战棋品类上来看,节奏慢、门槛高等特征让战棋手游化的方向很反直觉,但却得益于品类存世时间长,存量用户也依旧有着可观的数量,更何况这些用户中很大一部分已经具有一定的付费能力。

在手游市场品类逐渐精细化,精准挖掘用户需求的趋势下,战棋这一古老品类自然也拂去灰尘,再次参与手游的市场竞争中。

根据受众玩家的属性,战棋品类可以归类为两种主流打法,一种是“由外到内”的精准型打法——借助战棋品类的老IP的“外力”来吸引战棋的老玩家。产品只要与原作IP契合度高,核心体验策略性强,自然可以留住玩家。

另一种则是“由内到外”的筛选型打法——通过产品本身的独特性来吸引玩家(例如:独特的美术风格、融入新元素的创新战棋玩法等)。但这种打法也需要借助“外力”,能够将产品呈现到更多的玩家面前,目前的通用解法是借助二次元、三国等热门题材,已实现更广泛的传播效果。

相对而言,“由外到内”打法更容易跑出来,无论是同IP下“战棋→战棋”让用户与产品有更高的契合度,还是已经有了IP老产品,在产品的方向上也会更加清晰。但这一打法在IP还原度以及产品质量上有着较高的要求,一旦老玩家们不满意,产品可能会遭到IP双刃剑的反噬。

但至少从市场表现来看,紫龙《梦幻模拟战》、《天地劫:幽城再临》两款IP延续的产品的确取得了相当亮眼的市场表现。

除了战棋老IP外,“由外到内”的精准型打法中也有产品选择更为“直球”的打法,那便是以“本格SRPG”+“像素复古气质”的复古战棋标签摆在明面上,以吸引战棋的老玩家。

其中,心动《铃兰之剑:为这和平的世界》便是“直球”打法的代表之一,产品海外上线后,在港台地区取得了不错的反响。

而“由内到外”则是通过核心体验来留住重度策略玩家,纳新难得品类痛点必然让产品经历玩家筛选的过程,因此此种打法的关键点便集中在了“拼风格表达、拼玩法创意”的部分上了。

这些产品中,各家各有自身的特色,例如:近期测试的紫龙力作《钢岚》便是其中的代表之一,游戏以机甲题材作为切入点,将日式战棋中的“策略目标”——兵种克制转化为“部位破坏”,同时配合差异化鲜明的配件内容,进一步丰富了玩家的战术选择;而《野火流明》则是在战棋玩法上进行了深入探索,加入“重量”物理元素形成的“推箱子”设计,并轻量化流程体验,创造出类似《Into the Breach》般精巧的战棋体验。

当然,核心体验更好固然可以增加玩家留存率,但增加产品的曝光度,吸引更多玩家前来体验也是重中之重。在这部分上,题材的选择很重要,但市面上爆火的题材这么多的为何战棋却偏偏选择了二次元与三国?

一方面,二次元注重世界观以及角色的表达,三国注重历史人物和历史事件的还原,两者与RPG皆有着较高的相性;另一方面,围绕RPG卡牌商业化内容目前也已经十分成熟,从盈利的角度考虑,也自然会选择与商业化匹配度更高的题材。

当然,也存在看似一种打法但实则另一种打法的产品,例如散爆新品《少前2》虽然也是二次元战棋,但凭借着“少前”IP以及其世界观题材与美式战棋《XCOM》的玩法模式有着极高的相性,结合其早早曝光核心玩法的操作,《少前2》打法偏向“由外到内”的精准型。

而另一个例子则是上半年上线的《三国志·战棋版》,虽然背靠光荣特库摩“三国志”IP,但三棋与三战在玩法上存在明显差异,RPG要素要更为浓重,更何况战棋玩法带来的更慢的战斗节奏以及更复杂的阵容体系以及策略运营要素,很明显三棋的目标用户并不是三战,因此有理由认为《三国志·战棋版》是有着强大“外力”下走“由内到外”筛选型方向。

当打法确定后,便是考虑运营的问题了。

战棋游戏在长线运营上存在两大痛点,其一便是——在策略技巧消耗殆尽后,游戏体验不可避免的滑入数值比拼,游戏体验也逐渐趋于无聊;其二便是——与其他卡牌RPG相比,玩家花费相同时间、精力时,战棋获得的收益明显是更低的。

其实从前文中也能知晓,战棋游戏之所以能够留住目标玩家,并不是因为其足够的轻量化,而是游戏的核心策略体验。轻量化并不是战棋的最主要的方向,把核心策略体验做好才是最关键的。

尽管国内市面上的战棋产品都是有着很强的策略性,但RPG倾向客观存在,通常很少会以PVP作为核心玩法,绝大多数产品都是走传统PVE的内容消耗模式。随着内容的持续产出与消耗,在验证技巧与数值的关卡内容中,技巧部分做出差异化的技巧表现的难度会越来越高,而反观数值却是可以无上限增长的。

而做长线内容势必也会控制玩家在单一关卡的收益。这在常规的长线运营的卡牌手游中无可厚非,毕竟每个关卡的需要玩家付出的时间与精力成本并不高,但放到“节奏更慢”的战棋玩法中,奖励不足会极大地影响玩家持续体验的驱动力。

这两个问题如果从更宏观的角度来看,那便是在长线运营的中战棋玩法与卡牌养成的内容消耗和资源产出模式存在矛盾,虽然不致命,但也却是让产品逐渐变得无聊的慢性毒药。

战棋品类说不定哪一天会出现敢于从卡牌养成中跳出,能够探索出全新的符合时代的康庄大道的勇者。

其实回顾战棋品类,品类特征的制约导致产品十分需要老玩家支持,但也正是因为这一批用户的热情反馈与高忠诚度,国内的战棋品类才能不断变革,不断发展。