大家好,我是龙国富-CxHub客户体验社区主理人。

今天我们要一起探讨“如何办一场客户体验的头脑风暴会”。

在当今竞争激烈的市场环境中,产品和服务的同质化越来越严重,如何通过创新提升客户体验成为企业制胜的关键。

接下来的时间,我将与大家分享如何运用头脑风暴这一工具,激发团队创意,实现客户体验的突破性创新。

先给大家讲个真实的故事。

我知道一家连锁咖啡店他们之前在经营商面临业绩下滑的问题,顾客满意度持续走低。传统的改进方法——降价促销、更换供应商都尝试过了,效果不明显。

他们最后决定尝试一次彻底的头脑风暴。

在一个轻松的环境中,从前台服务员到后厨人员,大家一起畅所欲言。最终,一位兼职员工提出了“个性化杯套”的创意——让顾客可以在等待咖啡的过程中,用店内提供的彩笔在杯套上涂鸦。

这个简单的创意不仅解决了顾客等待时的无聊感,还成为社交媒体上的热门话题,带来了客流和销售的大幅增长。

事后他们反思,原因是他们店铺的某些特调需要比较复杂的工艺,整体出杯速度受限。等候区没有座位、音乐、视觉娱乐或提示信息(例如预计等待时间),就会放大顾客的不适感。

恰恰是来自第一线的真实洞察,小创意却有大力量。

关于头脑风暴,这个概念是由广告人Alex Osborn在1939年提出的。

当时他发现,在传统会议中,人们常常因为害怕被批评而不敢表达新想法。于是他创造了一种新的创意方式,鼓励大家先尽情发散思维,不加评判,再筛选最有价值的点子。

这一简单方法的实用价值在于:它打破了我们思维中的条条框框,让创意之花有机会绽放。就像我开场提到的咖啡店案例,正是因为打破了“只有管理层才能决策”的思维限制,才让一线员工的金点子有机会被发现。

在你们的工作中,是否也曾有过类似的经历?一个看似微不足道的想法,最终带来了意想不到的效果?

回顾首次提出头脑风暴(Brainstorming)概念时,其实面临了多重挑战。

首先,许多员工自认为缺乏创意,害怕“说错话”,从而不敢表达想法。

其次,传统工作环境的层级和规则限制了自由讨论的空间,压抑了创新氛围。

此外,过早的批评和评判会中断创意的发散过程,抑制大胆想象。团队还常因固有的经验和思维模式而陷入路径依赖,难以跳出框架。

最后,缺乏结构化方法指导,容易使头脑风暴流于混乱,难以产出可执行的方案。

要解决这些问题,就需要营造一个包容、多元、自由的创意环境,并引入清晰的流程与工具。

头脑风暴,你可以理解是一种集体构思新想法的创新方法。它核心理念是在面对一个问题时,不是靠个人闭门思考,而是通过一群人共同激发灵感、迸发创意。

在规定时间内,参与者围绕一个主题尽情提出各种想法,无论多么天马行空都不会被批评或否定。

相反,还鼓励借用他人观点加以延伸,形成更多创意。

就像爱因斯坦说的:“如果给我一小时解决一个问题,我会花55分钟思考这个问题,5分钟思考解决方案。”

头脑风暴帮助我们跳出思维的框框,从不同角度看问题。

我们为什么需要头脑风暴?

正如图片中所强调的:“创意常常会被一些无形的障碍所阻碍”,这些障碍可能是害怕被批评、担心想法不成熟,或是过度关注现实限制与资源可行性。

在日常工作中,我们的思维往往受到惯性、规则与评判的束缚,很难跳出固有框架。

头脑风暴的价值就在于,它创造了一个“暂时放下所有限制”的机会,让每个人都可以畅所欲言、天马行空,不必顾虑对错或可行性,只专注于想出尽可能多、尽可能新颖的点子。

在这种开放、无评判的氛围中,团队成员可以自由联想、互相启发,最终产生“1+1>2”的创意协同效应。

头脑风暴不是为了立刻找出完美答案,而是为了铺展开一张“可能性地图”,为后续的判断、筛选与优化提供更多原始素材。

正因如此,头脑风暴常常成为激活创新的第一步,是突破思维瓶颈、发掘新方案的高效工具。

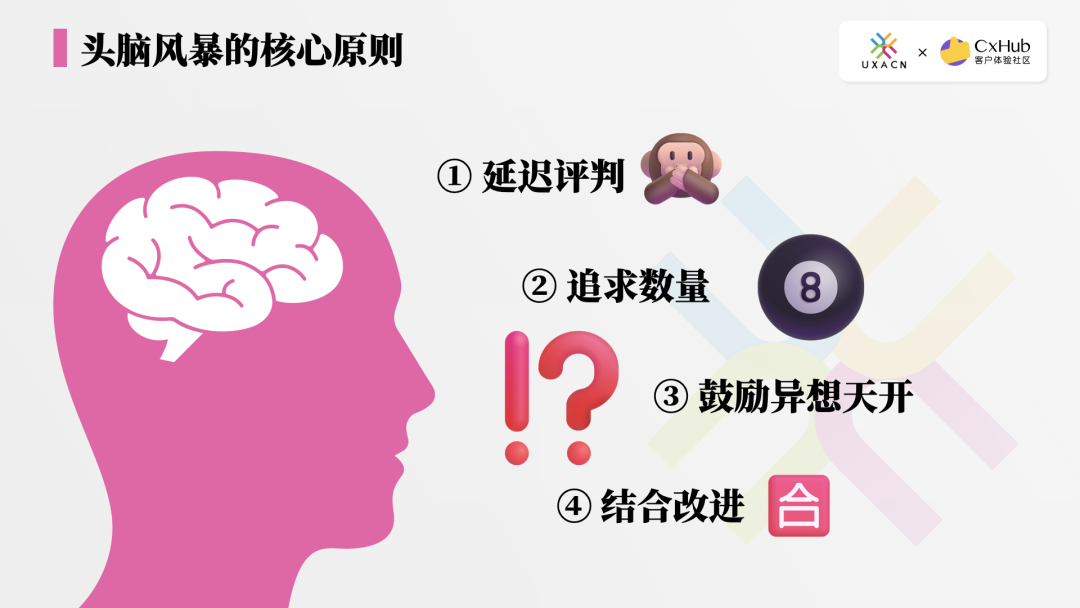

头脑风暴之所以能激发创意,关键在于它遵循四大核心原则。

第一是延迟评判,在创意生成的过程中不急于批评或否定任何想法,营造安全感,鼓励表达;

第二是追求数量,鼓励越多点子越好,因为量变才能引发质变;

第三是鼓励异想天开,大胆设想、不设边界,哪怕看似天马行空,也可能孕育出突破性的创意;

第四是结合改进,在团队交流中互相借力,把一个个点子拼接、打磨成更完善的解决方案。

这四个原则共同创造了一个自由、开放、高效的创意思维空间,是头脑风暴成功的保障。

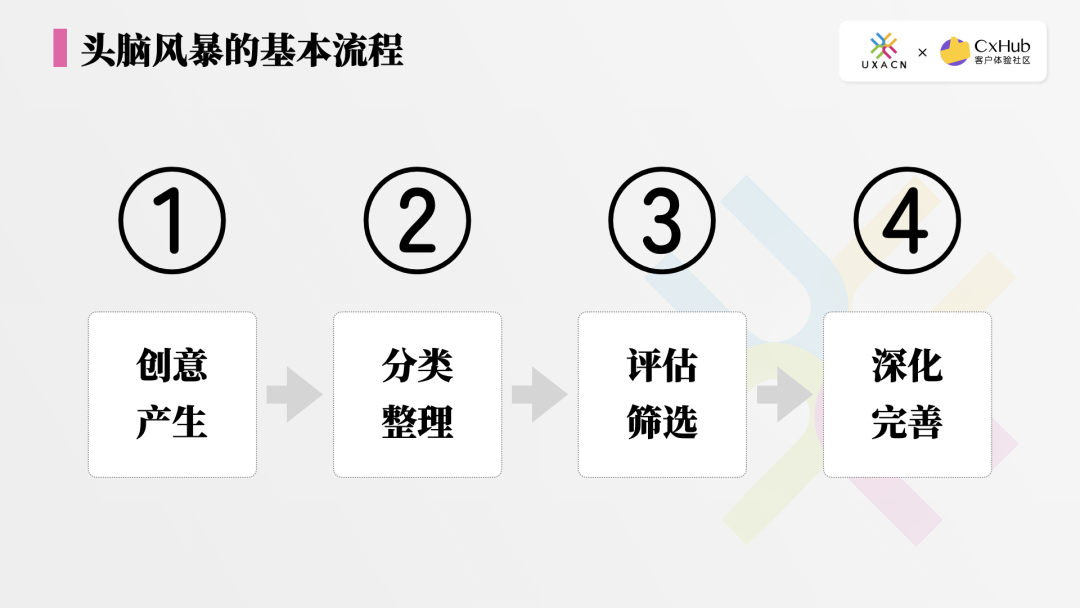

假设一家银行想要优化高峰时段排队等候体验,于是发起一场内部头脑风暴。

1️⃣ 创意产生:员工们提出了各种想法,如设置预约叫号系统、提供等候时小游戏、让客户在排队时可扫码领取积分、设置“排队时长预测屏”等。

2️⃣ 分类整理:这些点子被分为三类:科技辅助类(如叫号系统、时间预测)、情绪安抚类(如小游戏、轻音乐)、激励机制类(如扫码积分)。

3️⃣ 评估筛选:团队评估发现:“扫码积分”操作简单、成本低,且有利于引导客户注册App、增加数字服务使用,是值得尝试的方向。

4️⃣ 深化完善:他们将这个想法发展为“排队签到送积分”机制,并在App中增加等候时优惠推荐功能,同时通过排队排名展示,提升参与感。

在面对一个问题时,我们常常习惯直接寻找答案,但在头脑风暴中,第一步更重要的其实是——尽可能地发散思维,激发创意。

创意产生阶段的关键,不是判断哪个点子可行,而是让每一个想法都被表达出来,哪怕它看起来天马行空。只有想法足够多,我们才有可能从中发现真正有潜力的方向。

那么,怎样做才能让大家更轻松地提出创意?下面我们就来介绍几种在这个阶段特别实用的技巧。

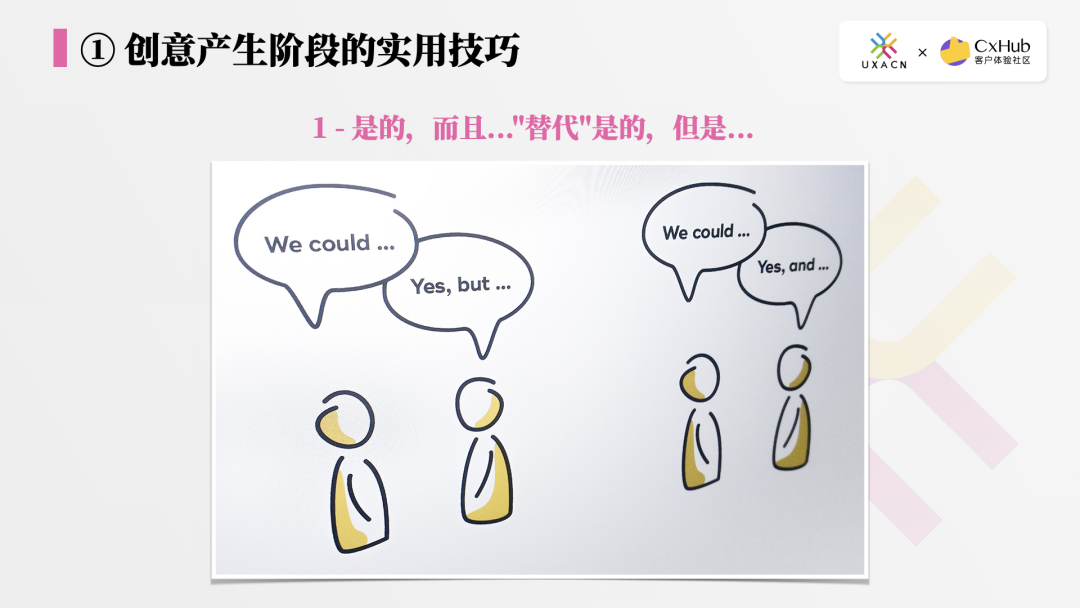

1-1 “是的,而且……”代替“是的,但是……”在创意讨论中,用“是的,而且…”鼓励延续对话,而非“是的,但是…”打断思路。

📌 案例:在一家快递公司进行服务流程优化时,原本一名员工提出“可设置取件预约”,同事本想反驳,转而说“是的,而且我们可以同步推荐附近快递柜”,从而促成新方案。

1-2 使用视觉工具记录通过草图、便利贴、流程图等视觉化工具,将想法具体呈现,帮助团队聚焦和延伸。

📌 案例:一家电商平台在设计移动端首页时,使用线框图快速搭建不同模块草图,避免空口讨论,大幅提高了头脑风暴效率和决策速度。

1-3 允许安静思考的时间不是每个创意都在喧闹中诞生,给予短暂静默时间,让成员独立思考后再分享。

📌 案例:某零售公司在召开店铺体验优化会议时,主持人让每人先用5分钟写下自己的观察,再进行轮流发言,收集到更多深刻一线洞察。

1-4 轮流发言确保平等参与采用轮流发言制,避免强势人物主导全场,鼓励每位成员表达不同观点。

📌 案例:在一家游戏公司中,为避免开发团队只听资深设计师意见,主持人采用轮流发言机制,让实习生也大胆提出“剧本式主线玩法”,最终被采纳。

在创意产生阶段,我们尽可能发散思维,收集了大量的点子。但真正的挑战才刚刚开始——如何从这些纷繁的创意中,梳理出有价值的方向与重点?

这时,分类整理就成为关键步骤。

通过结构化的方式对创意进行归类、组合和命名,我们不仅能够发现隐藏的模式与主题,还能为下一步的评估与落地奠定基础。

下面,我们将介绍两种常见且实用的分类整理方法——亲和图法与思维导图法,并配合真实案例帮助大家理解。

🟣 亲和图法(Affinity Diagram)

亲和图法是一种将大量想法卡片进行归类、寻找内在关联的方法。通过手写或数字便利贴记录创意后,团队一起将相似内容聚类,逐步归纳出关键主题和趋势。

之前在某银行进行“柜台等待体验优化”头脑风暴后,收集到50多个点子。

服务团队使用亲和图法将点子分为“视觉引导”、“互动机制”、“流程优化”三大类,最终集中优化了等候区的提示系统和叫号逻辑,有效提升顾客满意度。

🟠 思维导图法(Mind Mapping)

思维导图法强调从一个中心主题出发,向外延展多层分支,以结构化的方式组织思路与创意。适合厘清复杂议题背后的要素关系。

还有一次,在某健康食品公司在策划新产品发布活动时,使用思维导图法将“品牌传播”作为中心,延伸出“媒介渠道”、“互动内容”、“门店布置”、“KOL合作”等支线,帮助市场部门快速搭建项目全貌并分配资源,使活动执行高效顺畅。

在经过前期大量的创意激发与归类整理后,我们手中往往会积累许多有趣但数量庞大的想法。

这时候,光有创意还不够,我们需要进入下一步——评估与筛选。

这个阶段的目标是从众多点子中挑选出最有价值、最具潜力的几个进行进一步推进。

为了提高决策效率,我们可以运用一些简单实用的评估工具。

接下来,我们一起来看看这些方法是如何操作的。

✅ 点贴投票法

点贴投票法是一种快速民主的评估方式,适合用于头脑风暴后期的初步筛选。每位参与者可获得固定数量的贴纸或勾选机会,用来支持他们认为最有价值的点子。

某零售企业的服务优化工作坊中,团队针对20个创意进行点贴投票,最终“自助结账教学视频”与“会员排队通道”获得最高票数,进入下一轮评估。

该方法操作简便、氛围友好,有助于迅速聚焦共识。但需注意:它偏重“多数偏好”,对于具有前瞻性但少数支持的创意,仍应保留空间进一步讨论。

在评估筛选阶段,除了点贴投票法,还有两种常用方法:二维矩阵和COCD方法。

二维矩阵通过“创新性 vs. 可行性”构建四象限,帮助团队快速定位哪些想法值得优先落地。

COCD方法则将创意分为“可立即执行(现在)”、“有新意但难实现(新颖)”与“突破式颠覆(革命性)”,便于不同部门按需求取用。

当我们筛选出优质的创意之后,并不代表任务就完成了。

真正的挑战在于:如何把这些想法变成可以落地的具体方案。这就进入了头脑风暴的最后一个阶段——深化与完善。

我们刚刚选出的那些好点子,看起来都很有潜力,但真正能不能做出来、做得好,关键就在这一阶段。

我们要开始问自己一些更具体的问题,比如:这个点子需要用什么材料?会遇到哪些实际困难?是不是能先做个小版本测试一下?有没有明确的行动计划?

就像图上说的,“天才是1%的灵感,加上99%的汗水”——头脑风暴不是比谁点子多,而是看谁能走得最远。只要我们愿意把每一个想法认真打磨,它才有可能成为真正推动改变的力量。

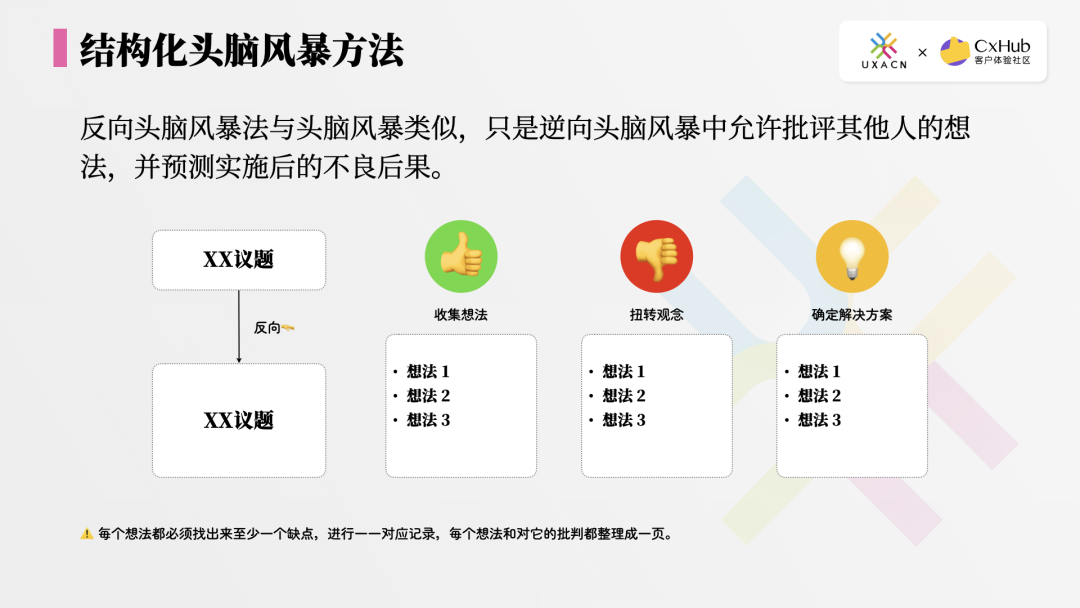

在前面的练习中,我们采用的是较为自由的头脑风暴方式,有助于激发灵感和点子。

但有时候,我们也需要更有节奏、更高效、更聚焦的创意生成方式,这就是“结构化头脑风暴”的价值所在。

结构化方法通过时间、角色或流程的引导,帮助团队在短时间内产出大量有价值的点子,避免跑题、冷场或重复。

接下来,我们就来看看两种非常实用的结构化头脑风暴技巧

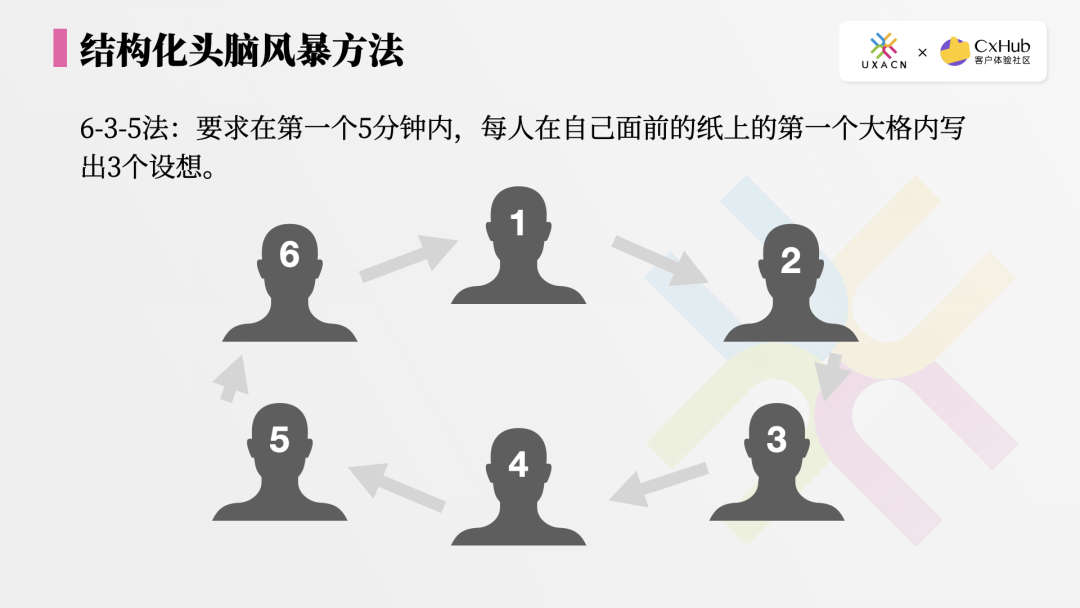

6-3-5法是一种经典的结构化头脑风暴工具,适用于人数较多、希望快速收集创意的场景。

具体做法是:6个人围坐一圈,每人在5分钟内写下3个点子,然后将纸张传给下一位参与者,由对方基于前人的想法继续发展或提出新观点,持续6轮。

📌 案例:在某大型连锁超市的服务升级讨论中,使用6-3-5法在短短30分钟内收集了108条创意建议,为后续归类与筛选节省大量时间,是高效激发“群体智慧”的方法。

反向头脑风暴是一种“逆向思考”的方法,它的核心不是直接想解决方案,而是思考如何让问题变得更糟。

这个过程中,团队可以放下心理负担,畅所欲言,进而识别出潜在问题和关键痛点。随后,团队再从中反推解决策略。

📌 案例:在某软件公司讨论“如何减少用户流失”时,团队反向思考“怎样才能让用户赶快离开”,结果发现登录流程繁琐是最大问题,进而设计出“快速一键登录”方案,显著提升用户留存。

最后我们来看看一种非常实用的头脑风暴应用形式——客户旅程地图。

图中展示的是学员围绕客户旅程不同阶段(如咨询、办理、使用、售后)进行体验头脑风暴的现场实录。

他们从顾客的视角出发,使用便利贴记录关键行为、情绪反应、痛点与机会点,最终拼接出一张完整的“体验地图”。

这种方法不仅能帮助我们梳理流程,更重要的是——让我们真正“走进客户的生活”来思考问题,从而激发出更贴近现实、贴近人心的创意解决方案。

今天我们一起走完了头脑风暴的完整旅程,从创意产生、分类整理、评估筛选,到最后的深化完善,你们不仅学会了方法,更体验到了从混沌走向清晰的思维过程。

头脑风暴的真正价值,不只是“想出点子”,而是创造一个让想法被尊重、被发展、被落实的空间。

在今天快节奏、变化快的世界里,每个人都可能成为创新的起点,而你们刚刚练习的这些工具,就是未来推动改变的武器。

希望你们能把这些方法带回到自己的工作中、生活中,让“有创意”不再只是天赋,而是一套可以被练习、被复制、被点燃的能力。

以上。

🙋 来一起唠唠客户体验 🙋♂️

你如果还有什么话题想聊,可以直接留言喔~